構造計算と地中梁

建国記念日で一日あきましたが、一昨日の続きで富士市の新築注文住宅の現場から、基礎工事の様子をみながら、大事なところをご紹介させていただきます。

社員大工たちの手によって、順調に進行中です。

基礎の配筋も進んでいます。

ユニット鉄筋という、事前に品質管理された工場で作られたものを運び入れて、現場で組み立てるので、早くて確実に工事ができます。

ユニット鉄筋は、こんな感じのものです。

【耐Qパネル工法-2】

以前動画にもしております。

で、一昨日の、

こちらの写真、黄色い溝の部分は何だ…?

の答えですが、

はい、こんな感じに鉄筋が組まれます。

つまり、ベタ基礎の下側に、鉄筋コンクリートの「梁」が、ボコッと出っ張るわけですね。

このようなものを、地中梁、と言います。

構造計算をちゃんとして、最高等級の耐震等級3を取ろうとすると、プランや設計法にもよりますが、この地中梁は、まず避けて通れません。

地中梁が無い方が、工事としては遥かに楽なのですが。

(計算しなければ地中梁は全然出てこなくてもへっちゃら?です)

「平屋と二階の木造住宅は構造計算の提出義務が無い」

という悪法があるため、未だ多くの家が構造のチェックをされないままに毎日毎日建て続けられています。

「耐震等級3」も、構造計算までしなくても取ることは可能です。

けれど、ついつい忘れてしまいますが、残念ながら大地震は必ず来ますから。

そして、おそらく、明確な予告はなく、ある日突然私達の日常を容赦なく襲います。

(ご参考:東海地震は予知できる?)

ですから、基礎はしっかり作りませんと。

例えば、

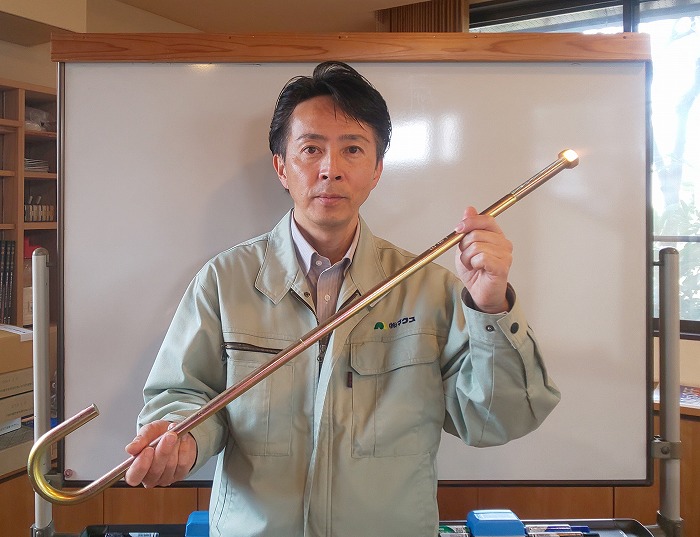

冒頭の写真で、指差す部分、他より大きなアンカーボルトが埋まっていますが、

こんなでかいやつ。

これ、ホールダウンアンカーと言います。

こんなに太いです。

基礎に埋められ、これが柱と合体しますが、熊本地震では、この太い鉄の棒が、引っ張られて引きちぎられているんです。

地震の力をなめちゃぁいけませんね。

2021年02月12日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。