中間検査

本日も昨日に引き続き、富士宮市の薪ストーブライフを楽しむおうちからです。

自然室温で暮らせることを目指す「びおハウス」です。

さて、画面暗いですが、手前のヘルメットのオジサン、現場をチェックしに来た第三者機関の検査員です。

建築基準法による中間検査と、保証会社の瑕疵保険検査を兼ねた検査です。

法律では、検査はこの一回だけで、後は完成後に、見に来て「あーいーですねー」で終わりです。

保証会社の瑕疵保険検査は、今回の検査の前に、基礎の配筋検査があります。

いずれも、ちゃんとやってあれば何の問題もないただの検査です。

主に検査では、所定の構造用金物が付いているかを確認します。

例えば、中央の柱の根元に付いているのは、ホールダウン金物、と言いまして、地震の際に柱が引っこ抜けるのを防ぐ、大事な金物なので、これは必ずチェックします。

あとは、大したことありません。

が、もし、自分の家だったら、「もっときちんと検査して欲しい」、と思うかも知れませんね。

私もそう思います(笑)。

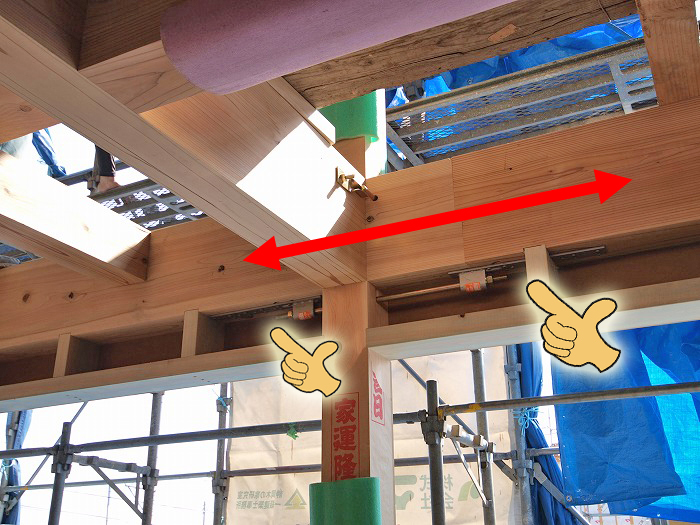

例えば上の写真。画面中央。

柱があって、胴差しと呼ぶ外周部をぐるっと一周する梁が水平方向に写っています。

ただ見ると、ふーんで終わりですが…、

よく見ると、先ほどのホールダウン金物で、梁と梁の接合部を引っ張り合っているのが分かります。

この様な納まりは結構珍しいです。

これは、通常のごく一般的な納まり。

別の現場で、勝亦監督が取り付けているのが、梁と梁の接合部に取り付けられる専用の金物です。

何故現場によって接合方法が違うのか?

それは、間取りが違うからです。

間取りが違えば、当然、耐力壁の位置が違います。

そうすると、接合部にかかる力も違います。

大きな力がかかるところには、それ相応の金物が必要になります。

しかも、耐震等級3という、最高強度の耐震性を担保するために、より強度が求められます。

だから、場所毎に、どの程度の金物が必要かを、構造計算で求めています。

実は、平屋と二階の木造住宅は、約60坪以上の大きな家でない限りは、構造計算しなくてもいいよ、という特例があります。

ですから、上記の様な金物の検討は、通常されません。

されないので、検査では見られることもありません。

これじゃマズイだろ?

と何年も前から、この特例は廃止しようという声がありますが、何故か、無くなりません。

でも、大地震はいつか来ます。必ず。

この様に、家づくりには、知っておきたい事が、大小合わせて沢山あります。

今週末は、そんな家づくりで大事な所を学ぶ勉強会です。

只今5組の方にお申込いただいております。

営業は致しませんので、一緒に勉強してみませんか?

2014年04月02日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。