土地選びの時の日当たりの重要性

土地探し、土地選び。

新築の際に、お客様からご相談をいただきますし、場合によっては、お客様と一緒になって探します。

【広さ】・【価格】

は勿論ですが、

【利便性】・【学区】・【駐車のしやすさ】・【眺望】・【地盤】・【外構工事の金額】・【ご近所】

などなど、実に様々な要因から、総合的に判断するのは、なかなか大変なことですね。

本日はそんな中で、【日当たり】というお話です。

こんなケースで考えてみましょう。

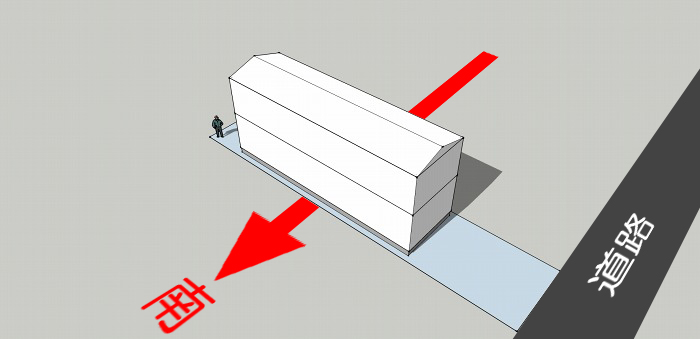

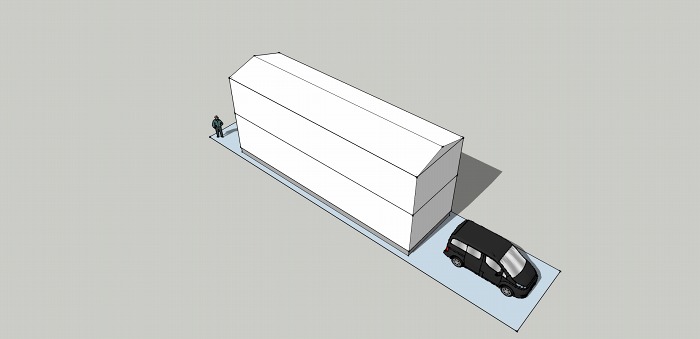

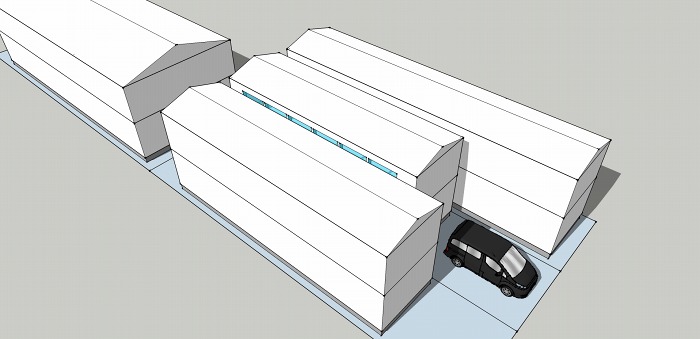

いわゆる、ウナギの寝床上の細長い敷地。

方角と道路との関係は、↓こんな感じ。

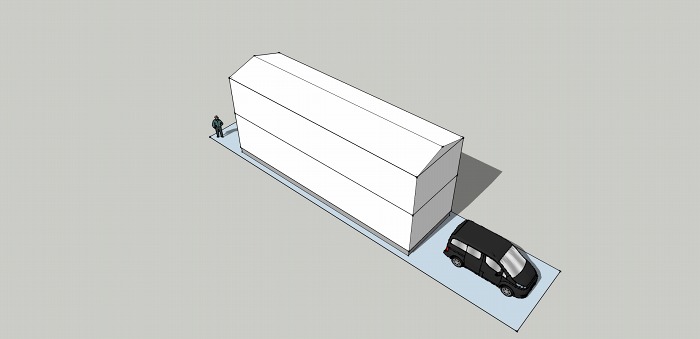

まずは、車を考えます。

間口が狭いので、一台しか厳しいかなぁ…。

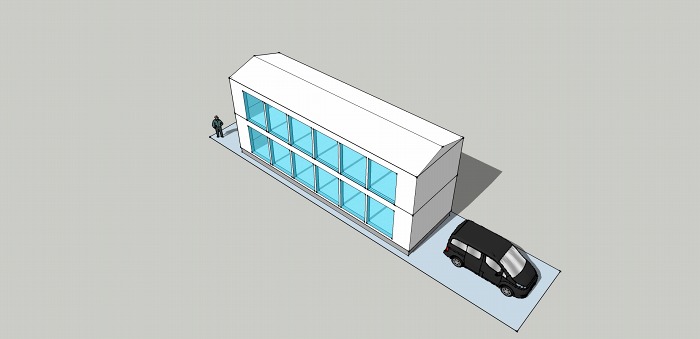

敷地の奥の方(人が立っている方)を、奥庭みたいにするためには、建物をもっと道路側に寄せたい。

いっそのこと、ビルトインガレージはどうだろうか???

うん!これなら、道路と反対側に広いお庭が取れるぞ!

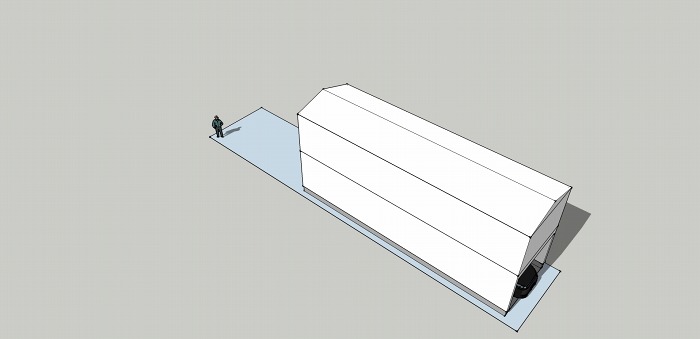

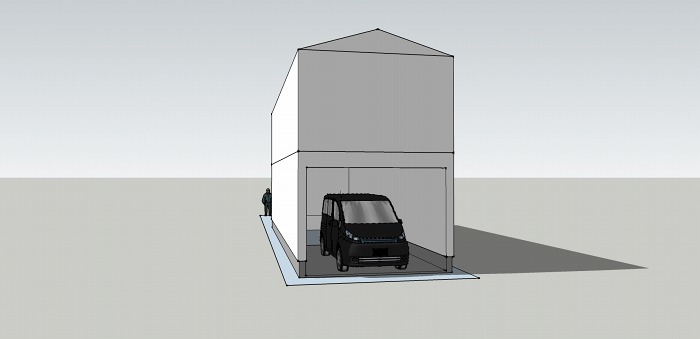

たしかに良いのですが、正面から見てみると…

車庫を作るために、1階の間口に全く壁が作れません。

耐震上、これは結構な問題です。

狭小敷地や車庫などの大開口部分の補強用に、様々な専用建材・工法が開発されていますので、この様な場合にも、耐震性を担保することは可能なのですが、当然それはコストに跳ね返ります。

ここは一旦、

ビルトインガレージは諦めて考えてみましょう。

上の案は、まだただの箱で、窓がありません。

幸い、東西に長く、南に窓が作れますね。

どーん!

耐震性は置いといて、もし、こんなふうに窓を設けたら、めっちゃ日当たり良好ですね。

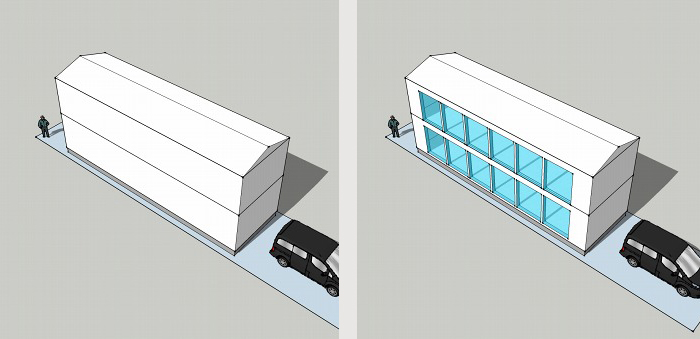

さてここで問題です。

窓の無い左の家(まぁ実際には窓がないと法的にアウトですけど)、そして南面に窓いっぱいの右の家、大きさも形も同じの2軒の家で、どちらが断熱性能が高いでしょうか?

ちなみに、サッシは、マクスがいつも使っている、断熱性がとても高い、トリプルガラスの樹脂サッシ、とし、壁の断熱材は、どちらも、一番汎用的なグラスウール24Kの120mm、とします。

正解は…

【断熱性が高いのは、圧倒的に、左の窓の無いプランです】

意外に感じるかもしれませんが、

現在日本で流通している一番高価なサッシよりも、

現在日本で流通している最も普通の断熱材、

の方が、断熱性能は高いです。

熱の伝えやすさを示す熱貫流率では、トリプルガラスの樹脂サッシの窓よりも、同じ面積のグラスウールが入った壁、の方が熱の伝えにくさは倍以上、壁の方が高いです。

数字上。

そうあくまで、断熱性を示す数字上、です。

「暖かさ」という面から見ると、逆に、

【温かい家(暖房代がかからない家と言い換えてもOK)は、右の窓のある家】

です。

割愛しますが、これも計算で出すことが出来ます。

上記で暖房代と書きましたが、窓いっぱいのプランだと、今度は夏の冷房代がスゴいことになるので、また別の問題がでてきますが、話がややこしくなるのでこれも割愛。

さて話を戻します。

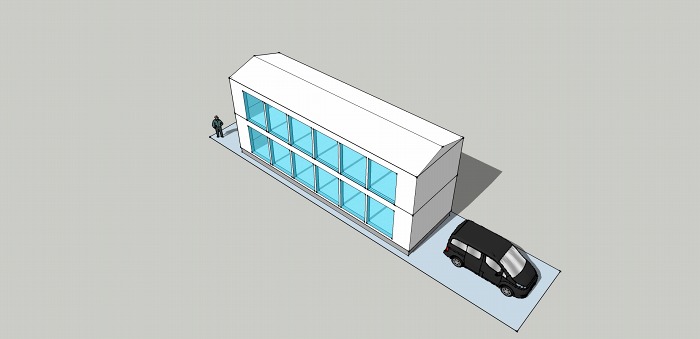

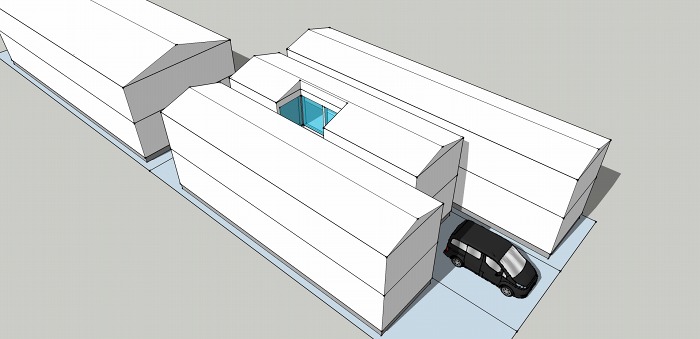

南側に窓をたくさん作れば、暖かい家が作れそうですが、実は、隣家が問題です。

ウナギの寝床状の土地がある地域、にありがちなケースですが、周囲も皆ウナギの寝床状。

実は南にも北にも、ぴったり家が…!

この場合どうでしょう?

高性能樹脂サッシを並べた自慢の南面でしたが、本日正午の日の当たり具合を見てみましょう。

ちなみに、ここまでの図は、全て、本日2/27の正午の太陽のシミュレーションです。

上から覗いてみても…

あ~ぁ、だめだ…全く部屋に日があたっていませんねぇ…

これでは、数値上も寒いし、本当に暖房代もかかるし、そもそも、窓から見えるのは隣の家の壁。

ありえない間取りです。

でも、なんとかしてこの様な敷地でも採光を確保できないだろうか???

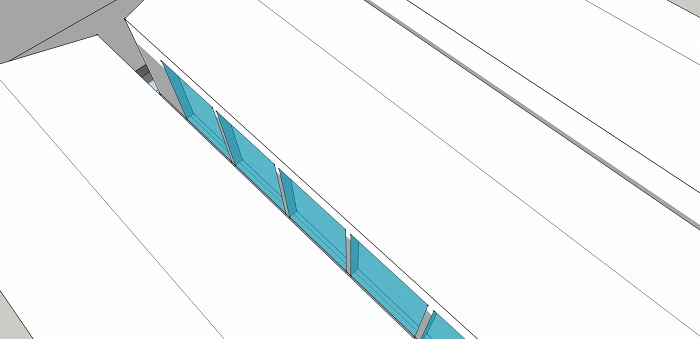

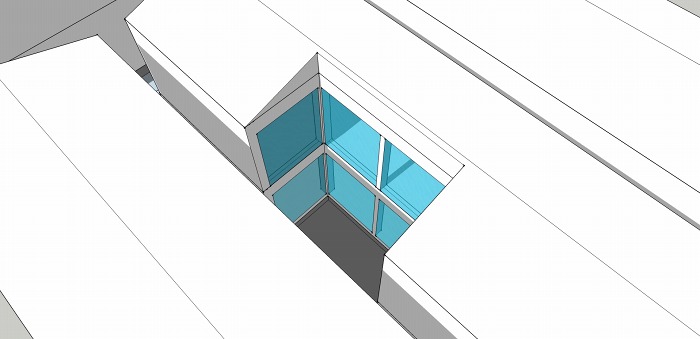

建物の中央を凹ませて、そこに窓を配置してみました。

おぉ!これなら、2階にはサンサンと太陽が降り注いでくれているじゃありませんか!

この時期だと、1階には流石に直射日光は入りませんが、春や秋には、1階にも陽がさしますし、直射日光が無理でも、間接的に部屋を明るくすることは可能ですね。

ただ、注意しなければいけないのは、真四角の広い敷地に四角な整形の建物を建てる場合と、作業車両の駐車も困難な狭小敷地に凸凹形状の建物を建てる場合とでは、同じ床面積でも、建築費は全く異なります。

つまり、坪単価では全然検討ができない、ということです。

「建築士と一緒に土地選びをする」

というのは、こういうことだと思います。

ちなみに…

そんな狭小地での、同じ様に凹ませた施工例。

小学校に上る前の息子たちがモデル。

春から高1と高3かぁ…

あの頃は可愛かったなぁ…

2020年02月27日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。