珪藻を探せ

土曜日は、子供さん向けイベントで、

「珪藻で自由研究をしよう!」

を行いました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

その様子は、家内の女性スタッフブログか、篠原総務部長が現場監督ブログにアップすると思いますので、そちらに任せるとして、私は、珪藻が顕微鏡で見れるまで、をご紹介します。

先週ご紹介した、天竜の清流です。

ここより上は人が住んでいないので、人の汚れの全く入っていないキレイな川です。

この写真は先月末にご紹介しましたが、富士川の支流の潤井川で、子供達と採取に行ったようです。

この様に、川底の石をそっととり、上面(水の流れ側)をブラシでこすり取ります。

で、採取してきたのが、手前の四つのジャムの瓶。

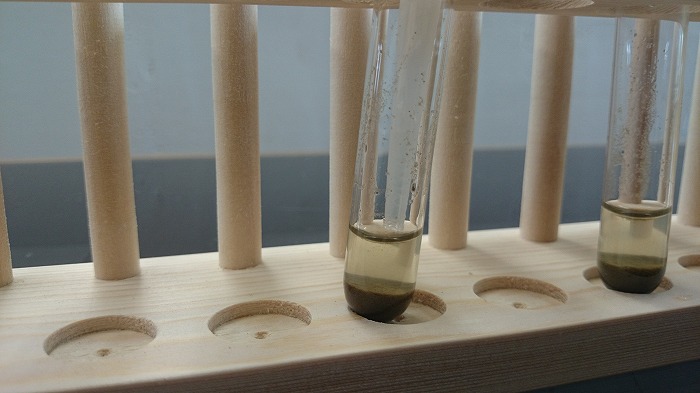

沈んでいる部分を、スポイトで取って試験管に移します。

しばらくすると試験管の底に沈むので、

上澄みをスポイトで吸い出して捨てます。

ここで、市販のパイプの詰まりを溶かして流す薬剤を投入。

つまり、採取してきたままだと、有機物のゴミが多すぎて観察できないので、これらを溶かして、観察しやすくするわけです。

珪藻の殻は、文字通り珪素で出来ているので、塩素では溶けないのです。

時々かき混ぜながら、30分ほど置き、水を入れ、遠心分離器にかけます。

って、遠心分離器なんか家庭に無いわ!

はぃ、勿論マクスにもございません。

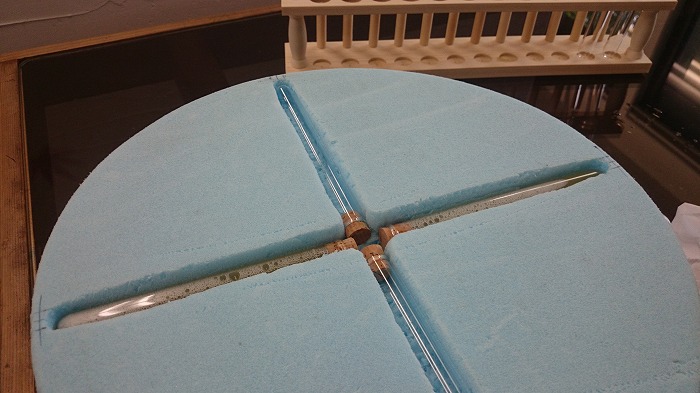

無かったら作ればいいのです。

今回、篠原部長が作った遠心分離器がこれ。

洗濯機にセットオン!

動かないように四隅を固定しています。

脱水で3分にセット。

すると、こんな感じで沈殿します。

上澄みを捨て、水を入れ、遠心分離させて、また上澄みを捨てる。

これらを数回繰り返すと、塩素が抜けます。

この沈殿物の一部をスポイトで取り、カバーグラスに乗せます。

そして、裏返したフライパンの上で加熱して水分を飛ばせば完成。

プレパラートに乗せて観察です。

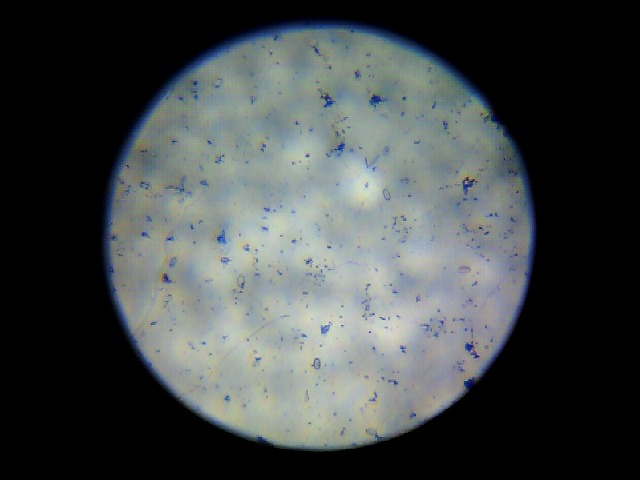

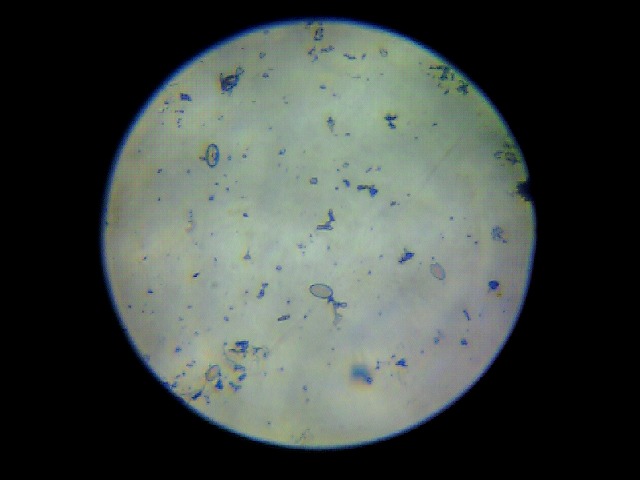

はぃ、珪藻がどこにいるか、判りますか?(50倍)

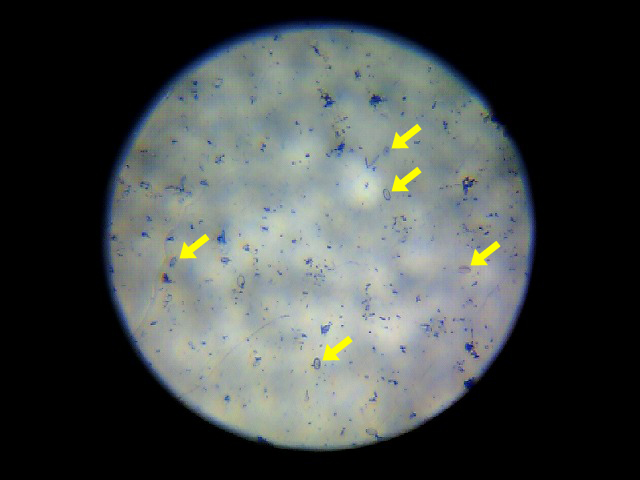

ここです。

100倍にして、こちら。

めいっぱい拡大しても、子供用の安い顕微鏡ではこれがギリ。

でも、ピントをずらしながら見ると、珪藻特有の、二個一のセットが見えました。

この珪藻が降り積もり、気の遠くなるような年月を経て、化石になり、珪藻土として生まれ変わり、壁に塗られ、湿度を抑える快適な住環境に貢献してくれているわけですね。

お好きな方はやってみて下さいませ。

なお、私が参考にさせていただいたページはこちらです。

簡単にできる珪藻殻の観察方法

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。