耐力壁は床が弱いと効果が無い

本日は防災の日。

建物の耐震性について考えてみましょう。

昨日に引き続き、富士宮市の新築注文住宅の上棟風景からわかる、大事な大事な耐震性のお話です。

まず、上の写真は二階の床を作っている所。

枡状に組んだ天竜杉の梁に、24mm厚の構造用合板と、30mm厚のJパネルとで(意匠上場所によって違う)床下地を作ってゆきます。

合板もJパネルも、大きさは1m✕2m、下地の梁は1m四方で枡状に組んでありますので、1m✕2mの四周と中央には梁がいて、そこに釘打ちして留めます。

長さ75mmのCN釘という太めの釘を15cm間隔で打ち付ける、という決まりがあります。

こちらは、二階の天井部分を組んでいる所。

2ヶ所の青く透かしを入れた部分だけ、「火打梁(ひうちばり)」と言う斜めの梁が取付けられているのが分かります。

当然、火打で囲まれた部分と、そうでない部分とでは、強度は違います。

囲まれてない部分は、強度はありません。

今回のお宅は、偶然にも2軒並んで工事させていただいておりますが、お隣上棟の時の、同じく二階の天井部分を見てみましょう。

二階の天井も、梁が枡状に組まれ、

合板で固められています。

今回とは全然違う…???

今回のお宅は、「屋根」にその答えがあります。

屋根を、梁で組んでゆきます。

「登梁(のぼりばり)」と言います。

この、登梁に、36mmのJパネルを打ち付けて固めます。

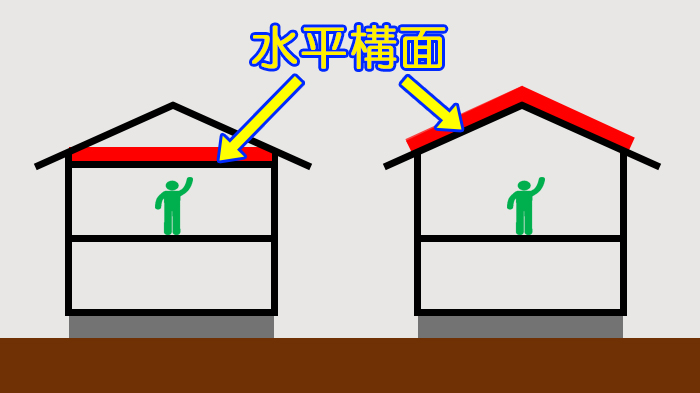

つまり、2棟を比べるとこんなイメージ。

二階の天井が水平か、吹き抜けた勾配天井か、の違いだったわけです。

水平なら、天井の位置でガチッと床のように固める、

勾配なら、屋根の位置でガチッと床のように固める、

断熱(赤)の位置が違いますが、どちらも壁ではなく、水平面がガチッと床のように固まっている。

これを水平構面、と言います。

もう一度写真を出すと、

枡状の四周で釘打ちしない、この様な留め方を「川の字打ち」と言います。

四周で打ち付けるより弱いし、勾配がある分、水平より強度は低減されます。

だから、

先程の火打梁があったり、登梁も、下の青い部分のように、一部四周になっていたりと、強度を上げています。

どこの部分の強度を上げれば、耐震等級3をクリアできるか、

これを計算で求めるのが、許容応力度設計という構造計算です。

「ただ壁の量が基準法の1.5倍だから耐震等級3」

じゃぁないのです。

上の写真は白い部分が耐力壁。

この耐力壁の量とバランスも大事ですが、極論を言えば、耐力壁が効果を発揮するのは、水平構面が丈夫なときだけです。

蓋の開いた段ボール箱は、壁が丈夫でも簡単に変形するのと同じです。

2020年09月01日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。