構造計算をすると基礎はこうなる

本日も引き続き、富士市の新築注文住宅からスタートでございます。

昨日ご紹介した基礎の鉄筋のお話。

第三者機関による配筋検査も「スゴイ基礎ですねぇ」ですんなり通過しております。

で、本日はちょっとマニアックな、どこが「スゴイ」のか、のご説明。

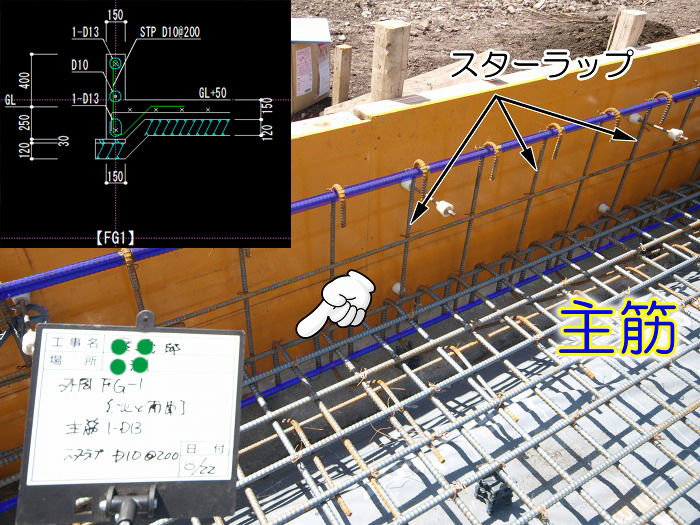

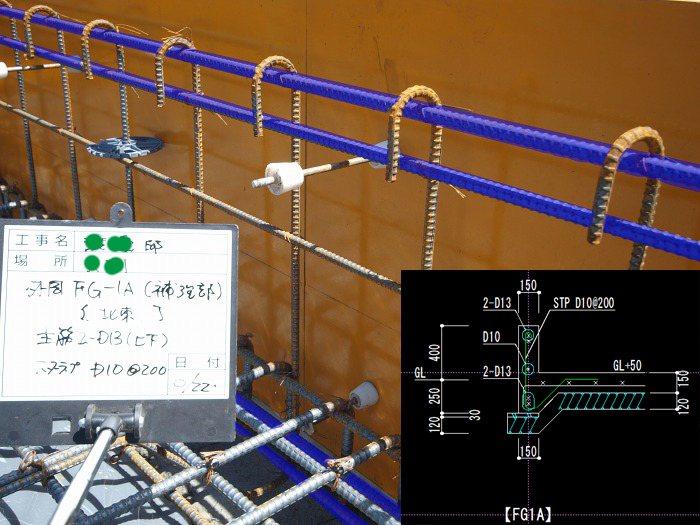

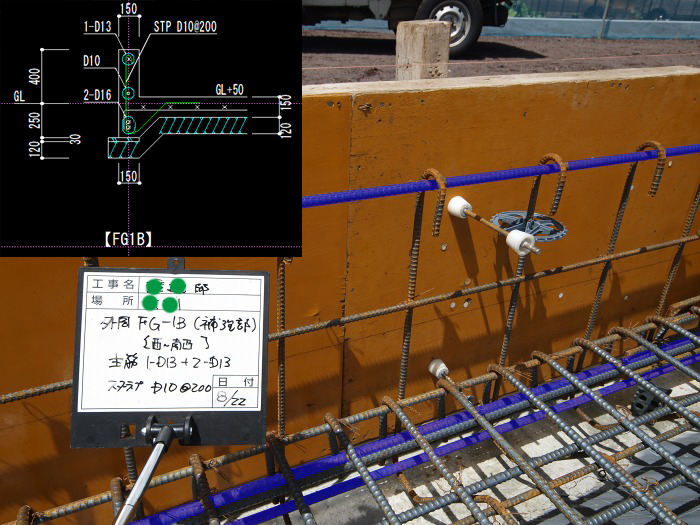

許容応力度計算によって構造計算され、基礎の外周部は、【FG-1】【FG-1A】【FG-1B】の三種類に分かれています。

上は、【FG-1】の部分。

分かりやすく、主筋という部分を青く画像処理してみました。

指さしている部分は計算書には指示されていませんが作業上有ったほうが良いので入っています(余計に入ってもダメではありません)。

縦に入っているのは、スターラップ(あばら筋)と言います。

「上端部はしっかりフックにするように」計算書に指示されています。

そしてこちらは【FG-1A】の部分。

先ほどと違って、主筋が上下とも2本になってますね。

こっちは、【FG-1B】の部分、主筋が下だけ2本です。

外周部だけでもこれだけ違うのは、それだけ、部分によって掛かる力が違うということです。

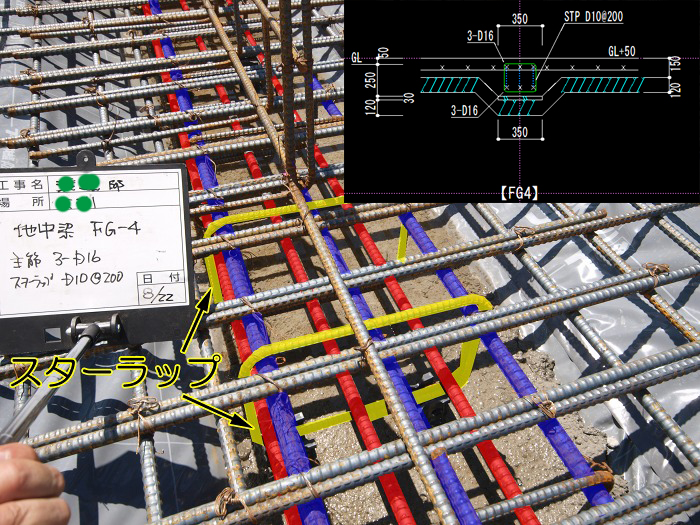

で、こっちは昨日アニメーションGIFでご紹介した地中梁。上の主筋を青(3本)、下の主筋を赤(3本)、スターラップを黄色に画像処理。

ごっつい梁が地中に埋まっていることになる、ってのがお分かりいただけますでしょうか?

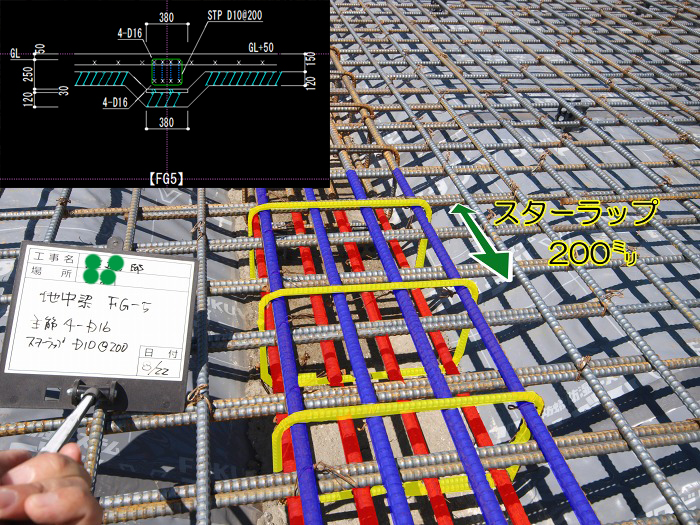

同じ地中梁でも、こっちの主筋は上下とも4本ですね。

やっぱり求められる力(負担する力)が違う、ということです。

許容応力度設計で構造計算をして耐震等級3にすると、基礎はこうなります。

全く計算などせず、鉄筋もコンクリートも図面になく、慣習の通りに業者任せ、でも基礎はできます。

一生住む家は、どっちが良いだろうか?ということだと思います。

本日のブログは少しマニアック過ぎたかと反省ですが、大事なことです。

大事なので、気になる方は、ぜひ、構造見学会で勉強して下さいませ。

下記バナーより、ご予約いただけます。

2018年08月28日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。