外部木材を長持ちさせろ!

マクスでは、ウッドデッキやバルコニーなど、外部に使う木材に、

「桧を加工後に防虫・防腐処理→施工後に撥水防腐塗装」

という独自の工法をとっています。

何故、そんなことをしているのかを、改めてご紹介させていただきます。

まずはこちら。

大工が何を作っているかといえば、そう、神社の鳥居ですね。

注目していただきたいのは、白い桧が緑色、ということ。

しかも、加工した仕口(凸凹部)まで、全部緑だということ。

緑の鳥居を建て、

赤く塗装。

この一本は、マクスから寄贈させていただいたものです。

見にくいですが、右側に「平成二十年十一月」とあります。

この写真は、昨年の春(二十四年)に撮影したものですが、平成二十年に施工した証です。

施工後、約4年後、ということになります。

いわゆる掘っ立て。

地面にそのまま穴を掘って建てただけです。

こんな感じで、鳥居が並んでいます。

さて、ここからが本題。

こちらの写真は、上記の鳥居を施工する前に立っていた鳥居。

いわば、鳥居の建て替え工事です。

実は、この解体された鳥居も、マクスでお仕事させていただいた物です。

すっかり白蟻と腐りでやられてしまっています。

「あーあ、全然ダメじゃないか!」

いえ、そうではないのです。

実は、この鳥居、町内で一本ずつ寄贈、というかたちのため、やはり予算面での意見の統一が非常に困難。

コンテナに廃棄されている、前回の工事の際には、工事費で意見がまとまらず、

ご提案した「加工後の加圧薬剤注入処理」が削られ、

防虫防腐処理は、防腐剤を塗だるけ、となったのです。

当時まだ現場監督だった私は、予算内で少しでも長持ちさせたいと、地面に埋まる部分をガスバーナーで焼いたり、バケツに防腐剤を入れて、鳥居の足を一晩浸けたり、としたのですが…、

一年目でキノコが生えだし、

二面目で塗装がはげだし、

三年目で白蟻と腐りでぐらぐらし始め、

四年目には手で押すと倒れそうな状態に…。

そして、五年を待たずして、もう一回作り直そう、ということになっのでした。

この時は、世話役の方(前回の工事の時と同じ町内会長さん)が腐心していただき、

「予算が確保出来たので、今度はマクスさんの言う通りに処理してみよう」

とあいなって、

一回目の工事の仕様= 【防腐剤を塗だるけ】処理

↓

今回の工事の仕様= 【桧を加工後に、加圧防虫・防腐】処理

つまり、マクスの標準仕様で作らせていただきました。

加工をし、

組み立てて、接合部を完全に完成させ、

そしてまたバラバラに解体します。

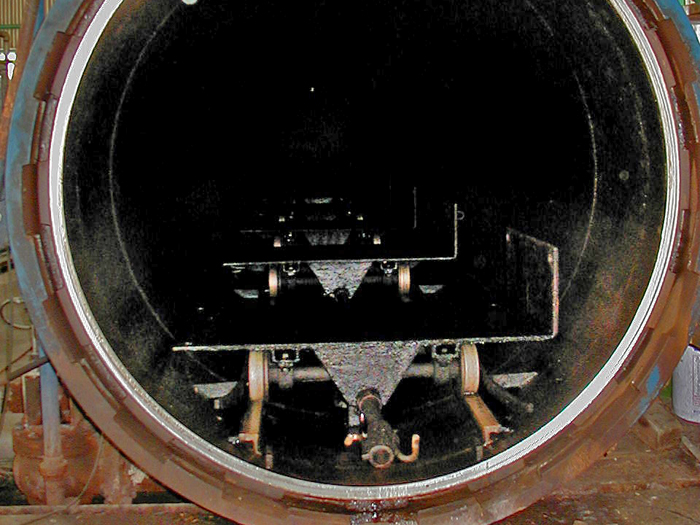

その後、こんな工場へ運び、中央の巨大な窯の中に、

材料を入れ、高圧力で防虫防腐剤を圧力注入します。

そうすると、戻ってきた材料はこんな色に。

※色は単に施工状態が分かる様にするための着色剤です。

以前の現場の写真ですが、組み立てている状態で、緑色になっていますね。

完成してから、また仕上げの防虫防腐塗装をするのです。

外部の木材は、毛細管現象で、「継ぎ手」「仕口」の加工した部分から水は染み込み、腐ります。

だから、事前にその様な腐りやすい「継ぎ手」「仕口」の加工した部分に、たっぷりと防虫防腐剤を加圧注入しておくのです。

こうすると、違法伐採の腐りにくい南洋材を使わなくても、日本の木で、長持ちするウッドデッキが出来ます。

実際に、この処理で、十数年経過している我が家のウッドデッキ。

十年ぶりのメンテナンス時の写真です。

表面の塗装は白くなってしまってますが、木部はどこも腐っていません。

(本来のメンテでは、表面の古い塗装をキレイに落としてからやります。DIYなのでそこはご容赦を…。)

せっかく作るウッドデッキですから、長持ちしなけりゃモッタナイですよね!

この記事は、マクス辞典用に再編集しました。 15.9.20.

2013年12月09日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。