自然災害伝承碑

こんにちは。設計の井出です。

本日より季節は、秋分の次候で【蟄虫坏戸:虫かくれて戸を塞ぐ】。

そろそろ寒くなってきて、外で活動していた巣籠もり虫たちが、再び土の中に潜って穴をふさぐことを示すそうです。

少しづつ、「ちょっと寒いかな…」という日も増えてきましたね。

唐突ですが…

今年の3月に、国土地理院が、新たな地図記号を制定したのをご存知でしょうか。

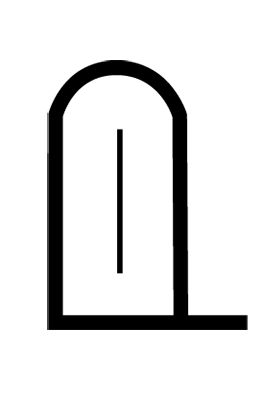

↓こちらが新しく増えたマーク。

皆さん、何を表すマークかわかりますか?

こちら「自然災害伝承碑」と呼ぶそうで、

過去に発生した津波、洪水、火山災害、土砂災害等の自然災害に係る事柄(災害の様相や被害の状況など)が記載されている石碑やモニュメントの場所を指すマークなのだそうです。

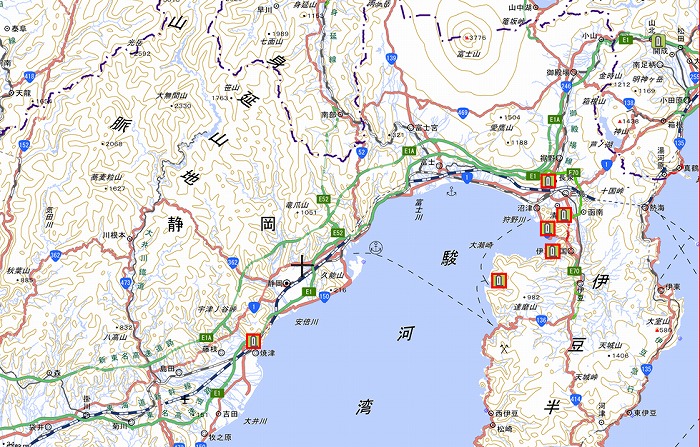

国土地理院のHPを見ると、石碑の場所を確認することができます。

少々分かりづらいですが、赤い四角で囲っているところが、石碑の場所を示しています。

弊社の所在している静岡県では、計6箇所で確認することができました。

沼津、三島といった東部地区の沿岸部で多く石碑が建てられており、

災害内容の内訳は、

洪水が三件

土砂災害が二件

地震が一件

となっています。

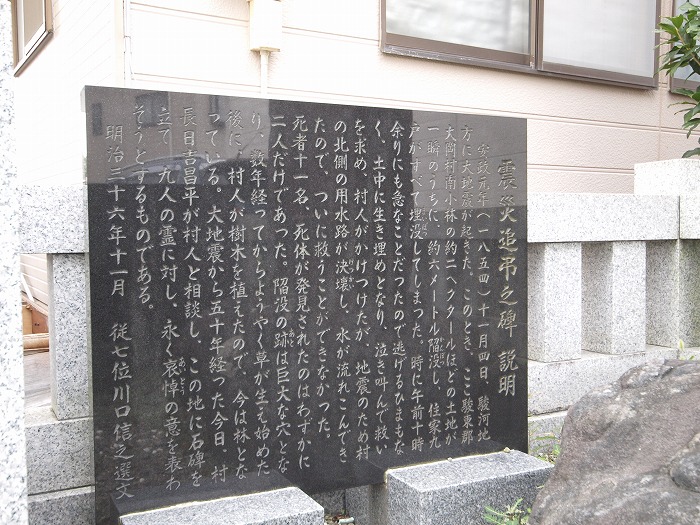

今回はその内の一件、沼津市の大岡という地域にある石碑を見に行ってみました。

近くに小学校があり、その通学路の途中、住宅街の中にポツンとあります。

震災追弔の碑(しんさいついちょうのひ)。

1854年12月23日に起きた安政東海地震を追弔する石碑です。

説明書きを読むと、このときの地震の影響により、駿河国大岡村(現沼津市大岡南小林)の約2ヘクタールほどの土地が一瞬のうちに約12~15m陥没して、住家12戸が埋没、9名が亡くなった、との記述があります。

1ヘクタールは10000㎡。100メートル×100メートルほどの大きさなので、

2ヘクタールがいかに大規模な陥没だったかが分かりますね。

このように、石碑には災害の被害状況などが刻まれており、これらの認知度を高めることで、地域住民の防災の意識を向上することが目的のようです。

近年は、地震だけでなく、異常気象の影響による台風や豪雨、洪水などの自然災害による被害も多く、ニュースでも度々報道されるようになりました。

いつ来るのかわからない自然災害、先人の教訓を活かして、日頃から万全の対策をし、災害に備えたいですね。

ちなみに、下記の記事では、「先人の教訓」とは対象的に、社長の鈴木が地震の「最先端のお話」を聞いてきた際の記事ですので、合わせてご覧くださいませ。

文:井出祭子

About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。

工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。

ビオブログアーカイブ

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (5)

- 2022年10月 (6)

- 2022年9月 (6)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (6)

- 2022年6月 (5)

- 2022年5月 (6)

- 2022年4月 (7)

- 2022年3月 (6)

- 2022年2月 (5)

- 2022年1月 (6)

- 2021年12月 (7)

- 2021年11月 (6)

- 2021年10月 (6)

- 2021年9月 (6)

- 2021年8月 (6)

- 2021年7月 (6)

- 2021年6月 (5)

- 2021年5月 (6)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (6)

- 2021年2月 (6)

- 2021年1月 (6)

- 2020年12月 (7)

- 2020年11月 (6)

- 2020年10月 (6)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (6)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (6)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (6)

- 2020年1月 (7)

- 2019年12月 (6)

- 2019年11月 (6)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (6)

- 2019年8月 (6)

- 2019年7月 (6)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (6)

- 2019年4月 (5)