富士市の重要文化財【古谿荘】その2

こんにちは。

インテリアコーディネーターのワカメこと酒井です。

本日から二十四節気は立春。

旧暦では、この立春が一年の始まり。

七十二候は、立春の初候で【東風解凍:はるかぜこおりをとく】。

「暦の上では春です!」が立春の枕詞みたいになるのが例年ですが、今朝の暖かさ!

今年の立春は本当に春ですね。

さて、前回に引き続き、富士市唯一の国指定重要文化財建築物『古谿荘』についてお話します。

12月に開催された古谿荘庭園一般公開にボランティアとして参加いたしました。

私わかめがご案内します。

当日私は案内役としての仕事がありました。

毎年事前に古谿荘の庭園清掃と、お客様への案内ができるように研修をし、古谿荘について勉強しています。

せっかく勉強をしたので、こちらでもお話させていただきます。

前回は建築主『田中光顕』についてでしたので、今回は建物についてです。

ただ、当日の建物写真がありません。

それは、現在の所有者の講談社より、老朽化した建物をSNSなどに投稿することを禁止されているため、写真は古谿荘パンフレットより抜粋しています。

スキャナー取り込みのため、画像が荒くてすみません。

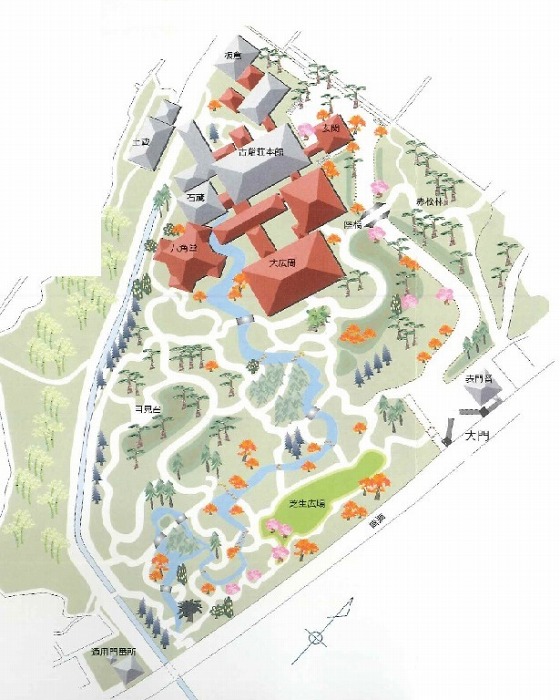

富士市岩淵(旧国道一号線沿い、富士川橋を静岡方面に渡り、富士川ふれあいホールの目の前)の16,000坪の広大な敷地内に、建坪940坪にも及ぶ建築群が回廊で結ばれたお屋敷です。

明治39年に着工し、明治42年に完成します。

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

幕末から明治初期にかけて、日本の伝統建築に新しい西洋建築が入ってきました。

明治から大正・昭和初期にかけては、日本の優れた建築技術の黄金時代であり、和洋折衷の木造建築も多く建てられました。

ところが、ごく最近までは『近代建築』としての評価はあまりなく、有名な長崎グラバー邸や、迎賓館赤坂離宮、東京駅などの西洋建築の評価ばかりで、『近代和風木造建築』は見落とされがちで、貴重な建物の中には、老朽化し取り壊されたものも少なくありません。

そのような中で近代和風建築の事例として、古谿荘はその価値を評価され、2005年に国指定重要文化財に指定されました。

その特徴は伝統木造建築に西洋建築の手法を取り入れた、和洋折衷様式と言われています。

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

まず、建物は9棟あり、すべて回廊でつながっています。

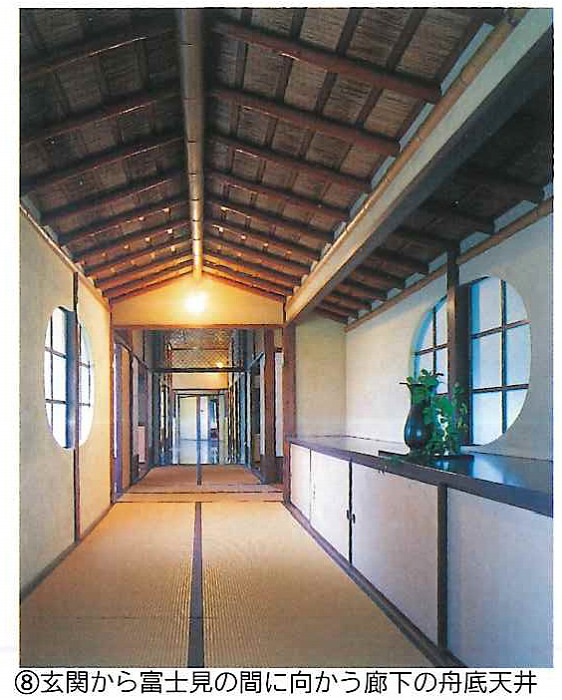

玄関には、車寄せがあり、玄関の回廊は船底天井と丸窓で数寄屋風に作られています。

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

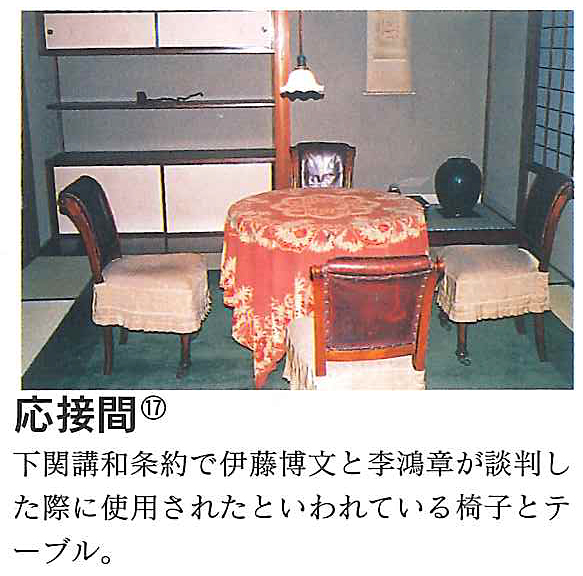

そこからつながる応接間には、田中光顕の要人ぶりがうかがえるものがあります。

畳にカーペットを敷き、応接セットがあります。

なんとこの家具は、下関条約で伊藤博文と李鴻章が談判したさい使われたものだとか。

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

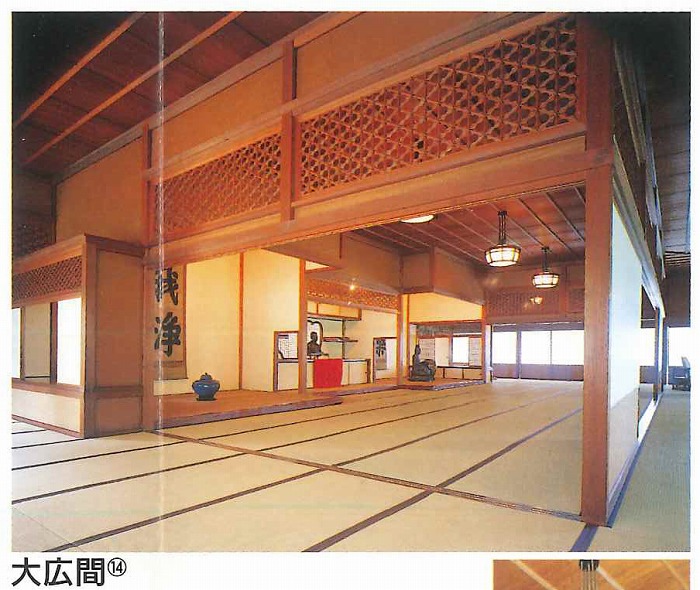

そして何といっても素晴らしいのが大広間。

接見の間と呼ばれるこの広間は、広縁・床の間まで入れるとなんと104畳!

桁行10間(18m)、梁間7間(12.6m)で建坪70坪の棟です。

左右に各6畳分の床の間を配した上座、幅2.5mの障子など、見たことのないスケールの大きな書院造です。

古谿荘の特徴は、伝統和風建築にはありえない、左右対称のしつらえです。

まず、床の間が左右対称にあることが珍しい。

他の部屋にも同じようは配置がされています。

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

ヒノキ、ケヤキ、神代杉など、最高級の材料と、職人の腕の良さが目につきます。

こんな大きな空間に柱が少なく、比較的細いのは、屋根裏がトラス式の西洋式小屋組みになっているため、大空間を造ることができています。

屋根は当時、国産生産が始まったばかりの亜鉛鉄板葺いわゆるトタン葺。

トタンというと、現在は安物資なイメージですが、当時はハイカラな最先端建材を使ったんですね。

犬走も、庭にある人工の滝もコンクリート製です。

こちらも当時最先端の建材です。

大広間からは、二本の赤松ごしの富士山の眺めや、富士川、駿河湾、伊豆半島の眺めが楽しめました。

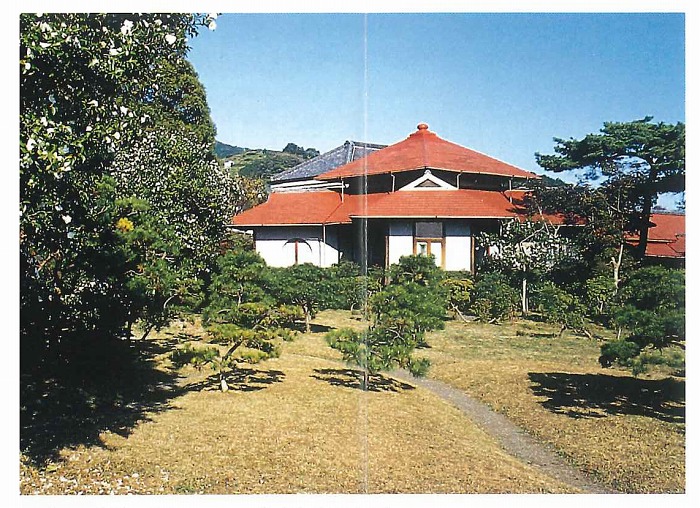

明治建築の最大の特徴は、洋館を併設している点です。

外観は中国風に見えますが、内部は豪華な洋室です。

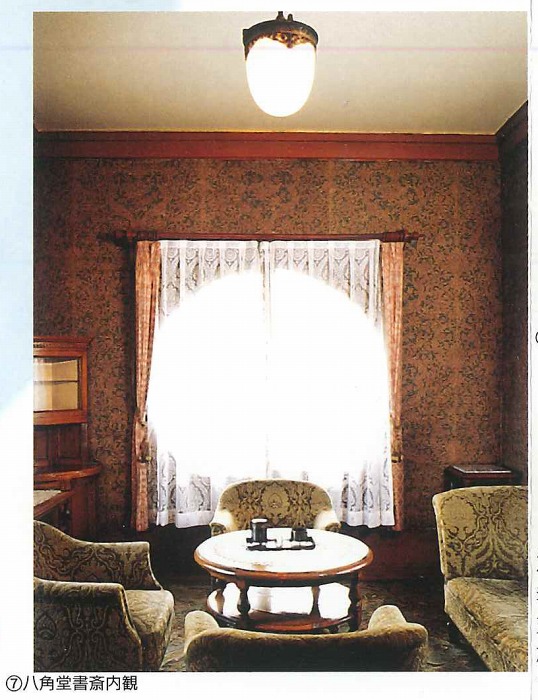

八角形の部屋が真ん中にあり、それを取巻いて廊下が巡り、その外側の4辺から外に向かって食堂・応接室(建設当時は洋式トイレ)・書斎・寝室の4部屋が突き出ています。

皇室との関係から、八角形のデザインが使われたという研究者もいます。

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

使われている建材は、透明度が高い薄い板ガラス、立体的模様がある壁紙・床には銘木の寄木張りなど、輸入品がふんだんに使われています。

設備機器も特徴的で、当時周辺には製紙会社(以前のビオブログ、鷹岡まち歩きに登場した王子エフテックス)や、日本軽金属などの大きな工場にしか、電気は引かれていませんでした。

そんな時代に、個人宅の古谿荘には電燈が灯りました。

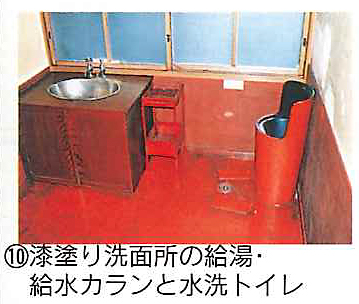

さらに、すべての電気配線は地中埋設となっていて、分電盤(ブレーカー)はドイツ製、トイレはなんと水洗式、便器は漆塗り。

給湯機用のボイラーや、床下にメンテナンス通路など、現在の建物にも劣らない、最先端の設備が整っています。

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

(富士市市民部文化振興課発行 古谿荘パンフレットより)

広大な庭は、回遊庭園となっていて、水の流れと森、そして広場へと、かなりの高低差を生かして、園内に小川を人工的に造っています。

水源は、現在の東名高速道路、上り線富士川サービスエリアにあった川から取水し、建物内の居間と洋館の間から水が現れ、浅い池を造り、滝を下り、森から芝生の広場へ流れていくという、こちらも西洋庭園の影響を感じさせます。

この様に見どころ満載の古谿荘ですが、ここ10年位は室内の公開はしていません。

実は毎年訪れるたび、老朽化が顕著に見られるからです。

今回も昨年9月の台風により、大広間の雨戸・戸袋・敷居が壊れるなどしています。

室内の床も抜けそうな部分があるなど、せっかくの建物を、庭からしか、見ることはできません。

皮肉なことに、国の重要文化財に登録されると、簡単に補修することができないそうです。

文化財補修には補修材、補修方法、申請、費用など様々な問題が先に立ち、現在の所有者の講談社も二の足を踏んでしまうのでは。

老朽化の部分を修理したら、当然、莫大な費用が掛かります。

富士市としては、市内外に古谿荘をアピールしたい一方、この問題にどう対処すべきか、思案中とのことです。

私たちとしては、この素晴らしい建物を生き返らせてほしい…。

この悲しい変化に、切実に願います。

今年も多分、秋から冬頃一般公開をすると思います。

ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

文:酒井朋美

About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。

工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。

ビオブログアーカイブ

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (5)

- 2022年10月 (6)

- 2022年9月 (6)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (6)

- 2022年6月 (5)

- 2022年5月 (6)

- 2022年4月 (7)

- 2022年3月 (6)

- 2022年2月 (5)

- 2022年1月 (6)

- 2021年12月 (7)

- 2021年11月 (6)

- 2021年10月 (6)

- 2021年9月 (6)

- 2021年8月 (6)

- 2021年7月 (6)

- 2021年6月 (5)

- 2021年5月 (6)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (6)

- 2021年2月 (6)

- 2021年1月 (6)

- 2020年12月 (7)

- 2020年11月 (6)

- 2020年10月 (6)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (6)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (6)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (6)

- 2020年1月 (7)

- 2019年12月 (6)

- 2019年11月 (6)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (6)

- 2019年8月 (6)

- 2019年7月 (6)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (6)

- 2019年4月 (5)