イワシを食べよう

秋分の末候「水始涸(みずはじめてかるる)」。

川の水が枯れる、という意味ではなく、田の水がなくなること、つまり稲穂の実りの時期のことだそうです。

美味しいお米のおかずを探しに出かけましょう!

ということでやってまいりました。

津波対策の大型展望水門びゅうお、が見えます。

そう、沼津港です。

まだ暗い、5:30。

しかも、土砂降り。

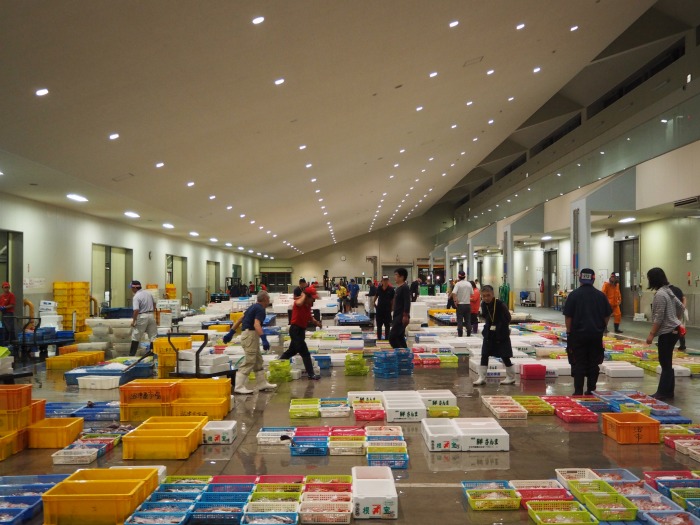

こんなに朝早くから、沼津港の魚市場は水産関係者が忙しく働いています。

荷物運び要員として仲買の名札をつけて市場の中に入れていただいております。

(ちゃんと働きながら撮影です…笑)

この市場(INO:イーノ)は、複合施設となっており、衛生的で最新の市場機能に加え、一般見学者用の通路や展望デッキ、食堂など観光要素を合体させた複合施設で、全国からも市場関係者の視察があるのだそうです。

こんな大きい魚もいます。

カジキですね。

競りが始まると勇ましい声が響きます。

私には何を言っているかは分かりません。

というか、喧嘩してる感じ…。

邪魔にならないように、静かーにしてます。

丸々と太った根室産のイワシをゲットです。

魚編に弱いと書いて鰯。

大衆魚の代表格みたいな魚ですが、最近の子供はマグロやサーモンなどばかり食べて、いわゆる「青物」が嫌いな子供が多いのだとか。

小骨も嫌いな原因なんでしょうが、やはり、お箸をちゃんと使って魚の骨をキレイにとって食べられるのは、守りたい日本人の文化だと思います。

それにしても立派なイワシです。

24~25cmあります。

とても美味しいのに、子供が嫌いなだけではなく、大人も青物が嫌い、という人に多いのが、青物独特の匂いと、いわゆる「あたる」というイメージ。

青物は、内臓にタンパク質分解酵素を多く持ち、死後、自分の体をどんどん分解し、細菌の繁殖を早めます。

よく、「鯖の生き腐れ」と言いますが、生きてるのに腐り始める、というくらい足が早い、という例えです。

もっとも、現在は流通や冷蔵技術が高いので、そんなことはないのです。

ですが、鮮度が落ちると旨味成分の一種が分解されて、トリメチルアミンという魚臭い物質に変わります。

だから、青物は鮮度が命。

新鮮な青物は魚臭くありません。

匂いと並んで嫌われる「あたる」というイメージ

「あたる」には「ヒスタミン中毒」と、「アニサキスを誤食して胃に穴を開けられる」の2つに大別されます。

青物には、大事な栄養素の必須アミノ酸(人は必要だけど食物からしか摂取できない栄養素)のヒスチジンを多く含みます(つまり体に良い)が、上記の理由で、このヒスチジンも細菌が早く繁殖すると、分解されやすい。

ヒスチジンが、細菌に分解されて出来たヒスタミンは、下痢や嘔吐などの中毒症状の原因になります。

だから、ヒスタミン中毒も、新鮮なものほどリスクは低いのです。

ヒスタミンは、加熱すれば分解するので問題ありません。

また、有名な寄生虫のアニサキスですが、実は青物だけでなく多くの海産魚に居ます。

大抵は内臓に居て、死後時間が経つほどに肉表面に移ってきます。

魚屋さんで新鮮なイワシを見つけたら、なるべく早く頭と内臓は取ってしまうのが、美味しく安全に食べるコツですね。

頭は固くて肉も少ないので、無理して食べさせて嫌いにさせたら本末転倒です。

カルシウムが多いだけで、頭に栄養素はそんなにありませんから。

背骨の下にある腎臓は、他の臓器みたいに引っ張っただけでは取れませんので、爪でこそぎ取ります。

この状態にして、冷蔵庫に入れれば鮮度が保てます。

イワシの鱗は非常に取れやすく、魚屋さんで買ったものには、ほとんどウロコが付いていないと思いますが、少しだけ残っている場合がありますので(上写真:光って見えるのですぐわかります)、手でサッと水洗して流しとりましょう。

それでは、いよいよ食べましょう!

やっぱり焼き魚。

軽く塩を振って、七輪で炭火焼きが最強です。

七輪は、住宅の内壁に使われる珪藻土で出来ているのをご存知でしょうか?

炭火だけでなく、七輪からも出る赤外線の輻射熱で、表面はパリッと、中はふっくら、と焼きあがります。

(ゴクリ←唾を飲み込む音)

それにしても、脂がノリノリ!

滲み出た脂で炎と白煙が上がり、煙いのなんのって(笑)。

表面が焦げすぎに見えますが、食べてみると全然そんなことありません。

新鮮なうちに内蔵を取っているので、全く臭みや苦味がありません。

強~烈に美味しいです。

イワシの概念が変わると思います。

大きなイワシを魚屋さんで見つけたら、ぜひ七輪で焼いて食べてみて下さいね。

そして、稲穂の実りの時期なので、ご飯のお供をもう一品。

東海道の名物漁師料理「なめろう」。

諸説あるようですが、皿まで舐めるほどうまいというのがその由来だとか。

レシピのページではないので、作り方はググって下さい。

今回のように大きなイワシの場合は、背骨は取らないと食感が落ちます。

指で剥がせば剥けますので、皮も取ったほうが臭みがなく美味しいです。

小骨を砕くように、包丁でネットリするまで叩きます。

包丁で叩くことで、万が一アニサキスがいても死ぬので安心。

もちろん、鮮度がお落ちるとヒスタミンも出来るし、味そのものが落ちるので、鮮度が命の漁師料理です。

小骨を叩いたら、最後にネギと生姜と味噌を混ぜて叩いて完成。

子供たちも、ご飯をお代りしてモリモリ食べました。

しかし…、今風に言えば、こんなにインスタ映えしない料理も珍しいですね(笑)。

ノリとごまをかけると、よりいっそう美味しいです。

そして、この状態で熱々のお茶漬けにすると、もう目眩がするくらい美味しいです。

でも、もっとインスタ映えしないので写真はアップしませんが…。

イワシには、血清脂質改善作用があり、頭も良くなると言われている多価不飽和脂肪酸のEPAやDHAを多く含みます(←頭じゃなくて身に含まれますよ)。

秋晴れが気持ちいいこの時期、今度の休みは、お子さんと一緒に七輪でイワシを焼いて食べてみてはいかがですか?

文:鈴木

About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。

工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。

ビオブログアーカイブ

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (5)

- 2022年10月 (6)

- 2022年9月 (6)

- 2022年8月 (6)

- 2022年7月 (6)

- 2022年6月 (5)

- 2022年5月 (6)

- 2022年4月 (7)

- 2022年3月 (6)

- 2022年2月 (5)

- 2022年1月 (6)

- 2021年12月 (7)

- 2021年11月 (6)

- 2021年10月 (6)

- 2021年9月 (6)

- 2021年8月 (6)

- 2021年7月 (6)

- 2021年6月 (5)

- 2021年5月 (6)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (6)

- 2021年2月 (6)

- 2021年1月 (6)

- 2020年12月 (7)

- 2020年11月 (6)

- 2020年10月 (6)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (6)

- 2020年7月 (6)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (6)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (6)

- 2020年1月 (7)

- 2019年12月 (6)

- 2019年11月 (6)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (6)

- 2019年8月 (6)

- 2019年7月 (6)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (6)

- 2019年4月 (5)