- 2011.02.16 水曜日

- 昨日の続きです。

東山魁夷館から徒歩数分、歩道橋の上まで来ると…

お〜っ、凄い!!

これが善光寺かぁ、流石に大きい、立派です。

さて、今更聞けない「牛に引かれて善光寺」、何で?牛…?

ということで、皆様のググるお手間を私が代わりに。

(マクスは親切がモーットーです…笑)

むか〜し、昔、あるところにお婆さんがおりました。

お婆さんが、洗濯をしていると、大きな桃、じゃなくて牛が、干していた布を角に引っかけて走っていってしまいました。

「くらぁ!」

とお婆さんは牛を追いかけました。

お婆さんは牛を追いかけて、いつの間にか善光寺にやってくると、牛はすっと消えました。

以来、お婆さんは厚い信仰心に目覚めたのでした。

目出度し目出度し。

と、このことから、思っても見なかった事や他人の誘いから、良い方に導かれる事のたとえを「牛に引かれて善光寺参り」と言う様になったとさ。

境内には、

『春風や 牛に引かれて 善光寺』

という小林一茶の碑もありました。

さて、この善光寺、山梨の善光寺とはどう違うの?と思っていたら、元は同じなんですね。

謙信と信玄が戦って、信玄が奪って(山梨の人に言わせれば戦火を恐れて移したんでしょうが)、山梨に建てたから同じ形で甲斐善光寺が存在するのでした。

ちなみに、ご本尊は信玄の後、信長が岐阜に、秀吉が京に、家康が尾張にと点々とされたそうです(可哀想に…)。

これ以上書こうとすると歴史の知識が浅いのがバレてしまいますので、この先は調べていただくとして、早速建物の写真を。

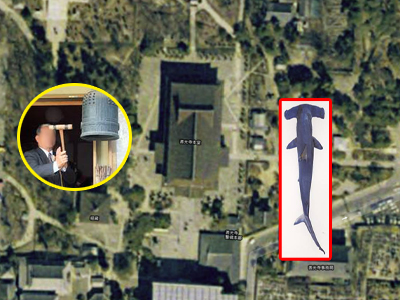

先ほどの写真を見ても分かりますが、屋根がとても特徴的です。

大きな建物ですが、間口に対し、奥行きが非常に長いため、この様な屋根の掛け方になっています。

上から見ると棟(屋根の一番高い部分)がT字型になっており、その形が鐘を叩く木=撞木(しゅもく)に似ている事から、撞木造りと呼ばれています。

ほらっ、「しゅもく」でしょ!

(右はハンマーヘッドこと、シュモクザメ)

驚く無かれ、この巨大な屋根は全て桧皮葺。

何人区かかるのでしょうか…?想像もつきません。

こちらが正面。

建物の正面間口は24m、奥行きは54mあるそうです(驚)。

到着が遅くなり(16時)、真っ暗闇の中を歩く有名な戒壇巡りが出来ず、子供達にさんざん文句を言われましたが、

「何人かに一人は暗闇から帰ってこれない人が居るんだって…」

と言うと、二度と文句は言いませんでした(笑)。

そして、こんなディテールも、流石は善光寺さん。

素敵ねぇ、と思いつつ、帰って着たのでした。

ブログ村【住まい】

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - ミニ建物探訪 | comments (0) | trackbacks (0)

静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > ミニ建物探訪 in 善光寺

マクス社長の住宅Blog

ミニ建物探訪 in 善光寺

Trackbacks

この記事のトラックバックURL:

株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp

Comments