- 2009.07.10 金曜日

- 鳥取&島根の出張ネタで、もう七回もブログを書いていました。

本日8回目で最終回です。

全部読んで頂いた奇特な方、感謝申し上げます。

で、前回松江城について書いた際に、

日本の木の技術は凄い!

と書きましたので、流れよく、最終回は木の技、彫刻についてです。

松江では、松江藩主菩提所であり、国指定史跡でもある月照寺を見てきました。

6/22のブログ(利休さんに教えてもらおう)でご紹介した、明々庵を作った松平不昧公のお墓の廟門がこちらです。

中でも目を引くのが、これ。

凄いですね〜っ!

ブドウの透かし彫りです。

一つの木の固まり(しかも固いケヤキ)からここまでやってしまうなんて!!

ちなみに、不昧公お抱えの名工「小林如泥」作と言われる、とありました。

さて、次は、出雲大社です。

出雲大社は現在、平成の大遷宮と称して、大工事をしており、本殿はすっぽり囲まれてみることが出来ません。

ですが、本殿手前の八足門(やつあしもん)までは行くことが出来、ここには、左甚五郎の作とされる彫刻があります。

これがその流水紋。

左甚五郎と言えば、伝説の名工として、落語や講談でおなじみで、日本中に左甚五郎の作とされる彫刻があります。

ただ、その数があまりに多いので、実在した人物ではないとも言われていますね。

左甚五郎の作として有名なのは、日光東照宮の国宝「眠り猫」。

甚五郎は、この東照宮で他の大工のねたみをかい、右腕を切り落とされて、左手一本なので左甚五郎と名乗る、となっています。

落語で有名な「ねずみ」は一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

あるとき甚五郎が世話になった貧乏な宿屋に、鼠を彫ってあげると、夜な夜なその鼠が動くのが有名になり大繁盛します。

すると、向かいの裕福な宿屋の主人は、名工に頼んで虎を彫らせ、その鼠の彫刻を睨む位置に虎の彫刻をおいた日から、鼠は動かなくなってしまいます。

こまったネズミを彫って貰った宿の主人は甚五郎に再び助けを乞い、甚五郎が見に来ます。

「あの虎は、たいした出来ではないのに何故動かないのだ?」

と甚五郎がネズミの彫刻に問うと、

「なんだ、あれは猫じゃないのか」

とそのネズミが言う…

というお話しですね(笑)。

甚五郎の話には、彫った鯉を池に入れると泳ぎだしたとか、動物ネタが多いですね。

この八足門の流水紋にも、兎が居ます(先の写真の印二ヶ所)。

また、蛙股(かえるまた)の部分(下のさしている所)には、瑞獣(伝説の動物)も居ました。

静岡県にも甚五郎の作と言われる彫刻は沢山あります。

探してみると面白そうですね。

さて、この八足門を少し離れた所から撮った写真です。

八足門の後が工事中の本殿。

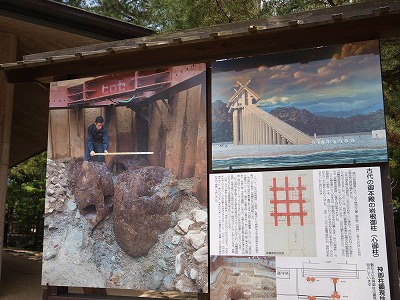

手前の地面に○が三つあるのが分かります。

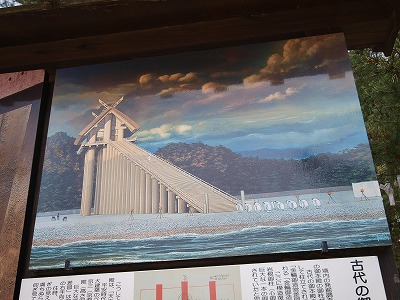

そうです、これが、古代の御本殿の岩根御柱(心御柱)を示しています。

古くから、高さ16丈(1丈=10尺=3.03mより、約48m)、つまり12階建てのマンションほどの巨大建築物であったと語り継がれてきたのが、平成12年に巨大な柱の根元が発見され、伝説は本当だったと大ニュースになったことは記憶に新しいですね。

ロマンでございます〜。

ロマンついでに。

陰暦の十月のことを神無月といいますが、全国の神々が出雲の国に集まり、留守になるからですね。

だから、出雲では逆に、神々が集まって会議をするので「神在月(または神有月)」というのはご存じの通り。

で、下の建物が、その集まった神々のお宿なんですって。

出張なので、夜は懇親会なんでしょうね(笑)。

以上で長かった鳥取&島根の懇親会を除く出張のご報告:ミニ建物探訪でした。

長〜いブログにお付き合いいただいた奇特な方々、有り難うございました。

次世代パッシブソーラー「そよ風」システム搭載の家

【予約制完成見学会】は7月25・26日です。

詳細は「完成見学会のお知らせ」をご覧下さい。

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - ミニ建物探訪 | comments (0) | trackbacks (0)

静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 鳥取&島根 ミニ建物探訪最終回

マクス社長の住宅Blog

鳥取&島根 ミニ建物探訪最終回

Trackbacks

この記事のトラックバックURL:

株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp

Comments