- 2012.04.18 水曜日

- 昨日のブログでは、もし、家庭でのエネルギーを削減しようと思ったら、一番エネルギーを消費する、家電・給湯・暖房の三つを複合的に考えないと大きな削減が難しい、ということをご説明し、給湯について書いて終わりました。

本日は照明用電力他【家電】を見てみましょう。

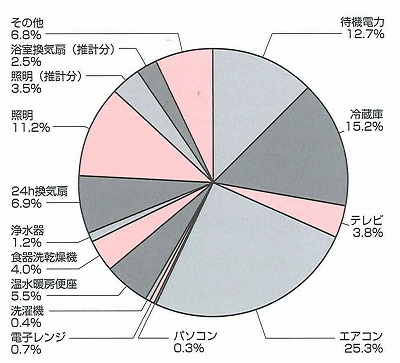

グラフは国土交通省監修の「自立循環型住宅への設計ガイドライン」から抜粋しました。

これを見ると、冷蔵庫・エアコン・照明器具などと並んで、「待機電力」がもの凄く大きな比重を占めるのが分かります。

待機電力とは、コンセントに接続された家電製品が、電源の切れている状態で消費する電力のことをさします。

リモコンが操作された際にピッとすぐ付くように、弱い電気が使われ続けています。

最近の家電はこんな物にまで、と思うほどタイマーが付いていて、タイマー制御で作動するために電気が使われます。

個々の電気は微弱ながら、24時間使われ続けるとそれなりになるわけです。

家庭での年間の電気代の内、待機電力は一ヶ月分に相当するという試算もあるそうです。

テレビや冷蔵庫など、個別の機器は技術の進歩で消費電力が減りましたが、家電製品自体は利便性を追求して増え続け、この様な待機電力など、かつて無かった電気も使われるようになりました。

つまり、便利さを求めた結果が現在の電力消費を生み出したわけで、ここは個人が反省し、無駄な家電や電気は消す、使わないコンセントは抜く、ボリュームは下げる、といった暮らし方が必要なんだと思います。

そうしないと、エネルギーの削減は出来ません。

さらなる利便性を求め、スマートメーターなる新たな技術で制御したところで、エネルギー多消費型の構造からの脱却は出来ません。

エネルギーに、より依存してゆくだけだと思います。

- 自然室温で暮らせる家 びおハウス | comments (0) | trackbacks (0)

静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 建築とエネルギーを考えよう 4

マクス社長の住宅Blog

建築とエネルギーを考えよう 4

Trackbacks

この記事のトラックバックURL:

株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp

Comments