- 2012.09.18 火曜日

- さて、九州出張のネタ、ドコまで引っ張るんだと社員から言われていますが、ラストもう一題。

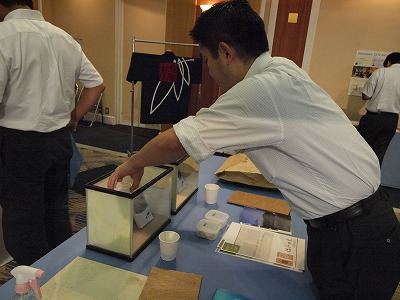

写真は、中年太りか、幸せ太りか、儲かりすぎて景気が良いので太っただけなのか、分かりませんが、ややメタボが気になる大分県は日本ハウジングの馬場社長。

以前「府内町家」の見学でお邪魔しました。

そんな馬場社長がセットしてくれた実験装置の前でニヤつく私。

この実験箱は、よく見かける調湿性実験の箱。

画面左がビニールクロスの内装の箱、右は珪藻土仕上げの内装の箱。

はぃ、珪藻土。

健康素材ブームの代名詞とも言えるこの珪藻土、「健康住宅には珪藻土よ!」という奥様、

「ねぇママ、ケイソウドって何?」と言われてちゃんと説明できます?

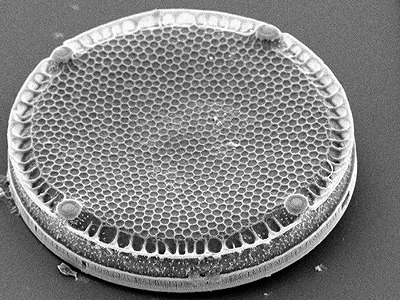

そもそも珪藻とは、文字通り、殻が珪酸質の藻です。

淡水から海水まで、広く、大量に分布する微生物です。

(光学顕微鏡写真:ウィキペデイアより)

この生き物の殻の珪酸は、字の通り、珪素の化合物。

珪素は金属、そうレアメタルのシリコンです。

(電子顕微鏡写真:ウィキペデイアより)

珪藻の殻は、珪藻が死んでも分解されずに堆積物中で残存しやすく、微化石として大量に出土します。

珪藻の殻の化石が、その大半を占める堆積物が珪藻土です。

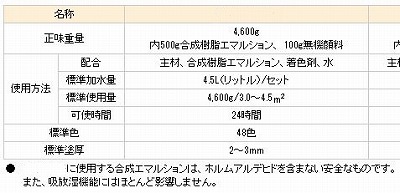

さて、世に珪藻土なる左官材は、ブームもあって数あれど、漆喰のように、珪藻土そのものが固まるわけではありませんので、合成樹脂で固める物がほとんど。

例えば、大手メーカーの左官材の成分表。

これ、実はリフォームでは、マクスでも使うことあるので、決してこの商品がダメ・粗悪品・使ったら死ぬ…、とか、そういう極端な物ではありません。

私はいつもちゃんとお伝えしなければと思っているのですが、自然素材だから良いとか、ある工法がベストでそれ以外はみんな間違いとか、そういうのは間違いを通り越してインチキだと思っています。 (参考:自然素材信仰はいけません)

だから誤解があるといけないので商品名消してあります。

これ見ると、商品の重量%で、1割強が合成樹脂だって事が分かります。

合成樹脂が入っていると、割れ(いわゆるクラック)が生じにくく、ビニールクロスに直接塗れたりと言ったメリットもあります。

ただし、塗ってる時目がチカチカしたり、嫌な臭いがするのも事実だし、出来上がった後にライターで炙ると、黒い煙が出てゴムが焼けるように刺激臭がするのもまた事実。

そう言う意味ではビニールクロスと同じですが、ビニールクロス=悪、としちゃうと、世の中のほとんどの住宅・建築物が全部悪になっちゃいますので、そんなことは全く思いません。

要は、適材適所&ちゃんとそう言った物かどうかを理解しているか(説明を受けた上で選択しているか)、なのだと思います。

話が脱線しかけてるので戻しましょう。

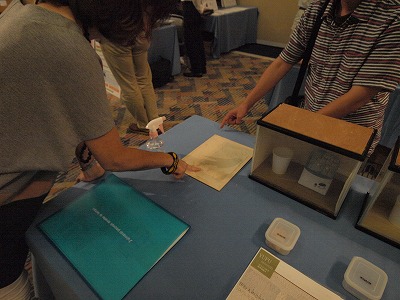

これもよく見る営業ツール。

「霧吹きかけても壁が吸収しちゃうでしょ!」

ってやつです。

先ほどの電子顕微鏡写真を見ると、微細なツブツブが沢山。

これが調湿作用をもたらす秘密(そんな大げさな物でもないか)です。

でも、そもそも、調湿作用は程度の差こそあれ、木や土・漆喰・炭・石膏ボード(こいつは結構ある)にだってあります。

ただ、この珪藻土は、その調湿性が突出して高いのだとか。

(詳しくは、湯布珪藻土の説明ページで)

で、問題のこの珪藻土。

コップに入れたお茶を入れると、五分もすれば曇るビニールクロスの箱、に対し、

大丈夫な珪藻土。

ってわけです。

煮干し入りのタッパウエアーが、

珪藻土も一緒に入れてあげると匂いが軽減とか…、

ここまではまぁ、先ほどの樹脂入りの珪藻土も大差ないのですが、

大きく違うのは、珪藻土と色調整用のタダの土、以外には施工性をよくするための食用デンプンは入っていますが、基本、樹脂を含まず自然素材だと言うこと。

固まるのは、出土した珪藻土を特殊な粉砕法により、下地に食い付きやすく、互いにくっつきやすくすることで、固まっているのだそうです。

だから、固まった後も、はがして水を加えれば、何年経っても何度でも塗り直せるのだとか。

冒頭の馬場社長が、地元湯布院の珪藻土に着目し、メーカーと開発に成功、そして好景気(笑)。

【湯布珪藻土】のホームページ

おー、こりゃ凄いです。

(これで安ければ言うこと無いんだけどなぁ…笑)

というわけで、早速マクスでも使ってみます。

結構使う物や仕様がころころ変わる、とご指摘・ご批判を受けますが、

【メリットとデメリットをお伝えした上で、その時その時で一番良いと思う物をご提案する】

のが、私は正しいと信じております。

- 桧の家 住宅のお話し | comments (0) | trackbacks (0)

静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 湯布珪藻土

マクス社長の住宅Blog

湯布珪藻土

Trackbacks

この記事のトラックバックURL:

株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp

Comments