昨日は津波警報でスマホが

ビービー鳴って大変でしたね

鳴らないのも困るけど

うるさいのも困る

人間てわがままだぁー

これだけ科学が進んでも

地震は予知できない

天気予報はかなり正確だけど

「富士山が笠かぶったら雨」

って地元では天気予報より

正確だったりするんだなぁ~

とにかく最新技術がいいのか?

いやいや昔からの知恵だって!

本日はそんなお話です

おはようございます

家族の笑顔と絆を結ぶアルチザン

株式会社マクス社長の鈴木です

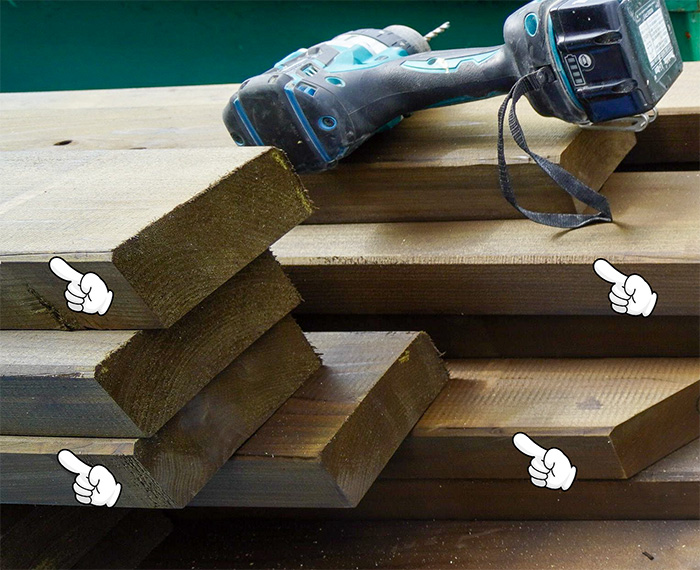

富士市の注文住宅の構造材

手加工(手刻み)が終わりました

いよいよ上棟です!

って昨日と同じ書き出しですが

昨日は『無垢 vs 集成材』

でしたので、本日は

『手刻み vs プレカット』

で行ってみたいと思います!

いろんな切り口がありますね

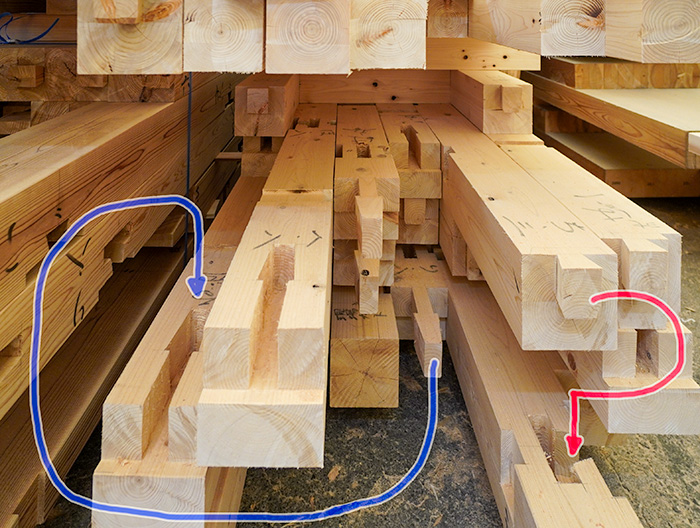

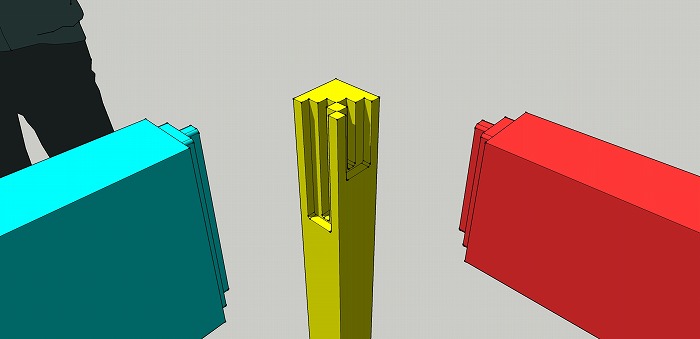

下にあるのは以前動画でアップ

した伝統的な「金輪継ぎ」

という継ぎ手です

継ぎ手とは、木と木をつなぐ

ジョイントのことです

こちらは青い方が鎌継ぎ

赤い方が蟻継ぎと言います

これらは全て大昔から伝わる

大工の技術ですが

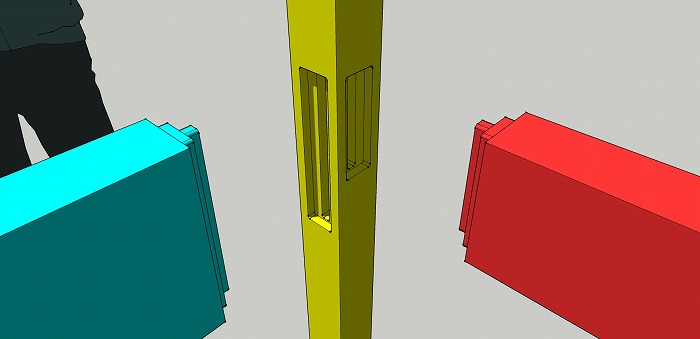

中にはこんな金物が

付いたところもあります

相手はこんな感じ

これも大工が加工しています

この金物を以前の建物の写真で

見てみると

上からスライドさせて

ピンを打ち込むものです

こういう金物を使わなくても

昔からの加工で合体できます

こんな感じですね

でも、両側から大きな梁が刺さる

この柱の断面を見ると

こんなに削られちゃっている

「断面欠損」といいますが

ちょっとダメージがデカい

柱の欠損もそうですが

こういう部分には大きな力が

かかるので、より大きな力に

耐えられる金物のほうが有利

いや、有利というか

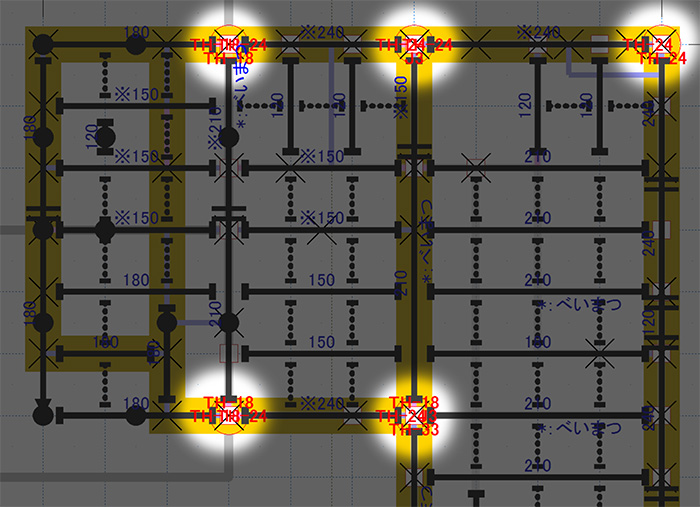

構造計算をして耐震等級3を

取ろうとすれば

昨日と同じ様に今設計中のお宅の

計算画面で見ると

このように、ご紹介したような

金物で強固に固定しないとNG

になってしまいます

(引っ張られて外れて壊れる)

その意味で、今の木造住宅は

「昔の技で釘も使わずに組む!」

なんていうのは

残念ながら懐古主義的幻想

でしかありません

金物+プレカットで考えると

・正確性と安定性

・スピード

・そして何よりコスト

正直、プレカットの圧勝です

だから今現在の日本の木造住宅の

プレカット率は95%を超えている

と思われます

ただ…

じゃぁプレカットでいいじゃん

で終わらせちゃうと

日本の大工技術は

あっという間に終焉を

迎えることでしょう

それでいいのだろうか…

これは20年近く前に富士市の

お寺さんから、柱の根元が

腐ったから補修してほしい

というご依頼で工事したものです

宮大工だった、今は亡き私の

大叔父が奮闘しています

ケヤキの柱を加工しています

当時の写真も暑そうだけど

あの世も暑いのかなぁ~笑

今頃あの世で酔っ払ってるかな?

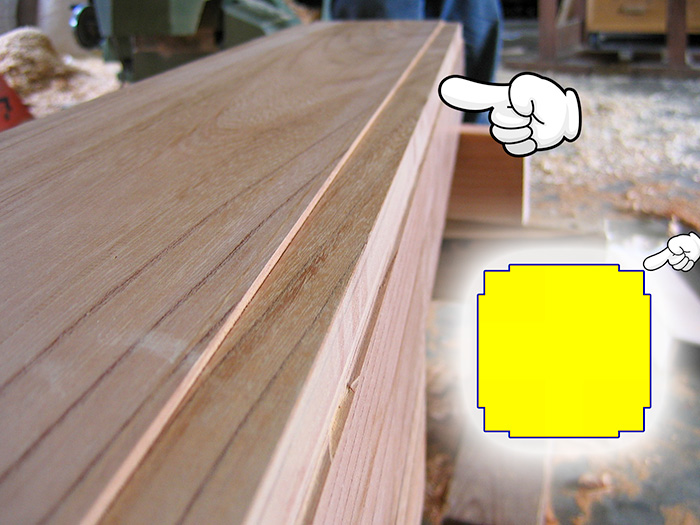

シラフの大叔父は、ケヤキの柱を

こんなふうに加工して

“ピタっ!” ってね

こういう技術って、やっぱり

無くしちゃいけないんです

例えばこういうですね

ウッドデッキの角って

怪我しない様に角を削りますが

「面を取る」って言います

同じ「面」でも

この柱は既存に合わせて

こんな面を取ってあります

この面の名前は「几帳面」

そう、「几帳面な人ね」ってアレ

大工の仕事って奥が深い

大工の世界から来てる言葉って

「いの一番」

「ろくでなし」

「羽目を外す」

「うだつが上がらない」

「束の間」

などなど、実はいっぱい

それくらい、昔は生活に密接に

関係してきたのでしょう

ってちょっと脱線してきました

脱線ついでに、昔社員大工の

丸山が作った継手

これ、婆娑羅(ばさら)継手

と言いまして、今から約百年前

大阪城の大手門の柱の補修工事で

使われた継ぎ手です

4面とも違う形をしており

「どうやってはめたのか?」

「中の構造はどうなってんの?」

長らく謎の継ぎ手とされていました

それが、X線によって解析され

内部構造が判明したのが約40年前

当時は新聞でも大きく報道された

そうです

やっぱりこういう大工の技術は

残してゆきたい

新築だけでなく

リフォームの増改築とかでは

必須の技術ですから

それが出来るのは

きちんと社員大工がいる地元の

工務店であり、責任ですね