秋の園遊会で武豊さんが両陛下と

歓談されたというニュース

写真を拡大してみると

やっぱり!佐野量子だ!!!

横顔だけでもはっきりわかる

いまでも美しいなぁ〜

私が高校生だったころ

こんなかわいい人がいるんだ…

って、見るだけでドキドキ

していた佐野量子は

当時大活躍していた武豊と結婚

今でも末永く幸せに美しいって

素晴らしいですね

高市さんも長命でしっかり日本を

リードしてほしいですね

住宅も「長寿命」ってのが

いちばん大事な性能

長く安心安全快適に暮らせる

そんな家づくりの基本は

家を支える基礎から出です

おはようございます

家族の笑顔と絆を結ぶアルチザン

株式会社マクス社長の鈴木です

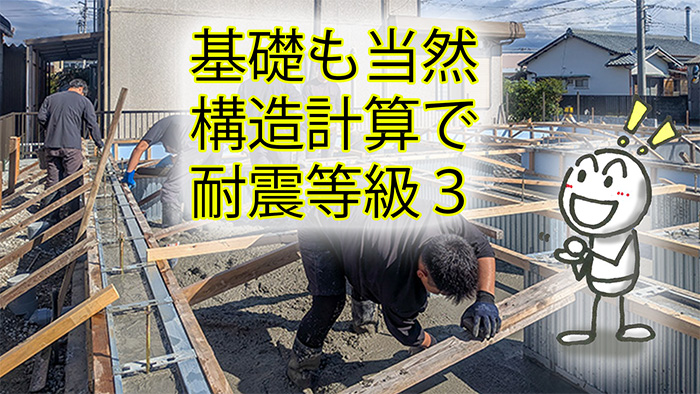

富士市の注文住宅の現場から

社員大工たちが基礎工事中

この日はコンクリートの打設です

オレンジ色が生コン車

白く長い腕があるのがポンプ車

生コン車のコンクリートを

ポンプとホースで圧送します

社員大工たちが組んだ

鋼製型枠と鉄筋

水色は断熱材で

建物外周部の基礎の内側は

断熱材がそのまま型枠になります

それら型枠が

「浮いている」

のがおわかりでしょうか?

これは「浮かせ型枠」と言って

立ち上がり部分と底盤を一発で

同時に打設するための工法です

立ち上がり部分から入れた

コンクリートが底盤部分に

ブニブニーっとはみ出しています

立ち上がり部分と基礎の底の

底盤(耐圧盤とも言います)が

一体でつながっているので

その分、強度的にも強いし

何より、水やシロアリの侵入を

防ぐことができます

・ベタ基礎だから強い

・一体打設だから強い

ではなく

大事なのは構造計算で耐震性を

しっかり確認しているということ

例えば

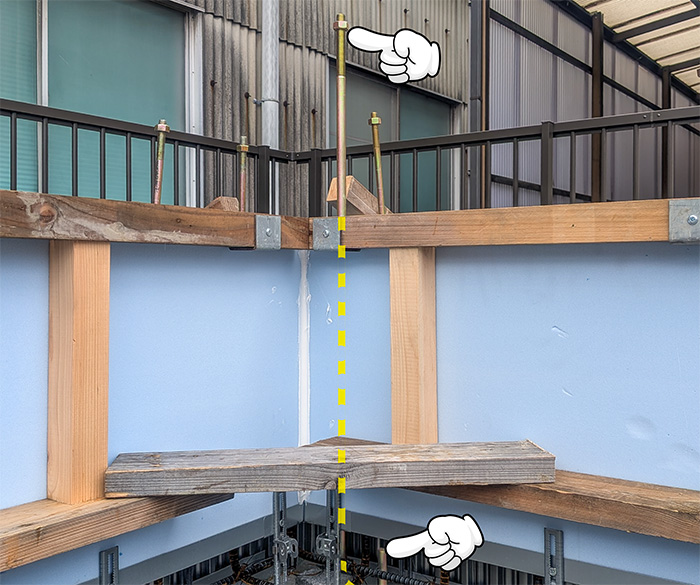

この傘の柄のような長い金物は

ホールダウンアンカーと言い

基礎と柱をガッチリつなぎ

地震から建物を守ります

基礎の下の方まで埋まってます

一方こちらを見ると

土台を固定するアンカーボルト

よく見ると長さや太さが違います

直径12mmと16mm

覗き込むとこんな感じです

傘の柄のようにはなってませんが

他のアンカーボルトより太い

桧の土台の継手位置や

地震から家を守る耐力壁の配置

によって、土台に掛かる力が

場所ごと異なるので

それぞれの場所によって

適材適所で色んな金物が配置

されています

これらがすべて構造計算で

決定されています

法律上は

「木造住宅は構造計算不要」

なんて言っている時代じゃない

東海地震から家族を守るのは

やっぱり「家」ですから

時代といえば、この写真 ↑

生コン車の運転手は若い女性

風が来そうな長い付けまつげに

キラキラのピアスのお姉さん

つけまつげがかわいいね

と挨拶したら

これ、エクステです❤

うーん

佐野量子の時代と違うなぁ…

どんなに時代が変わっても

ずっと家族の笑顔を守ってゆく

そんな家をスタッフ全員で

一生懸命作っています