コラム|株式会社マクス

マクスコラム

COLUMN

マクスコラム

COLUMN

「なぜ昔の家は涼しかったのか?」から学ぶ現代住宅の暑さ対策

目次

結論

「夏の暑さ対策」は、「日射遮蔽対策」と同義です。

日射遮蔽をすることで、住まいの暑さは劇的に変わります。

それは、リフォームでも新築でも同じです。

暑さ対策の【リフォーム編】はこちらです。

なぜ家は暑いのか?

今の家が昔の家より暑い理由

徒然なるままに…で有名な徒然草にて作者の兼好法師は「家の作りやうは 夏をむねとすべし」と書いています。

「住まいは夏を基準に考えるべし」と言う意味ですね。

環境省によると日本の夏季(6月から8月)の平均気温は100年で約1.5℃上昇しているそうです。

小学校のプールの授業が「暑すぎ」と言う理由でなくなるっていますが、私達の子供の頃に比べ、夏が50日長くなっているとも言われるので、仕方がないなとも思えますね。

兼好法師は今よりずっと涼しかった700年前の人ですが、それでも当時も、夏は暑かった。

エアコンもありませんし。

その頃から脈々と続く日本の伝統工法の茅葺き屋根の家が、富士市の広見公園にあります。

カヤ(ススキやヨシ)の屋根の厚さは 40~80cmもあり、照りつける太陽の熱が室内側に伝わる前に夜になるため、室内に熱が伝わりません。

これは、木々が日射を遮る森の中にいるようなもので、大変に涼しいわけです。

この家で夏に実際に温度を測定してみた結果は、本コラムの【リフォーム編】でご説明し、「現在の家が昔の家に比べて暑いのは屋根の断熱不足」であることがわかりますが、今の家が暑いもう一つの理由は「軒の出が少なすぎる」からです。

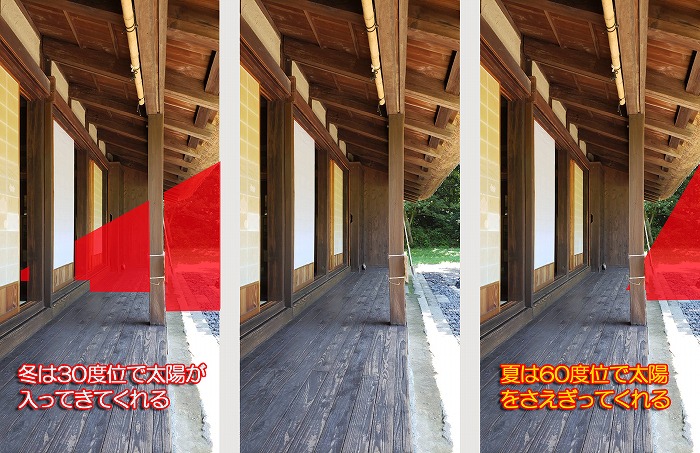

建物から深くせり出した軒は、夏の太陽を完全に遮り、冬は室内に太陽を呼び込む装置なのです。

だから昔の家は涼しい。

昔の家、昔の人の知恵も使って、現代の住宅の暑さ対策を考えてみましょう。

人間が感じる「暑さ」とは

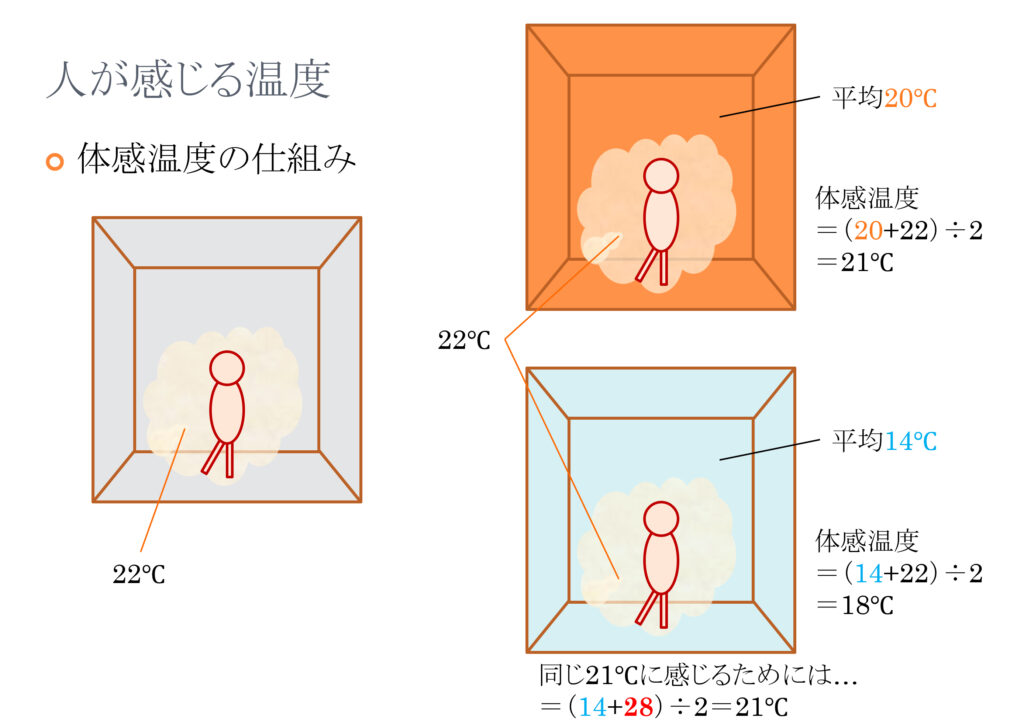

住宅の室内で暑さ寒さを感じる時、その暑さは室温(気温)だけではありません。

人間が感じる暑さの要素には、「気温、湿度、気流、放射」など室内の環境と、その室内にいる人間の「着衣量、代謝量」の6つの要素で決まります。

これらすべての要素を考慮して考えるのは難しいので、ごく簡易的には、体感温度はその人がいる部屋の空気の温度と、その人がいる部屋の壁床天井の表面温度(平均輻射温度と言います)の平均を感じていると言われています。

例えば上記の例では、その人がいる部屋の空気の温度は同じ22℃でも、その人がいる部屋の壁床天井の表面温度が20℃であれば体感温度は21℃で、表面温度が14℃であれば体感温度は18℃となります。

これは分かりやすく冬の例ですが、屋根から熱が猛烈に伝わってくると、天井面の表面温度はかなり高温になるので、体感的に一階より二階のほうが暑い理由が理解できると思います。

暑い家の特徴

国の補助金誘導も含めたZEH住宅の推奨もあって、ここ数年の住宅は一気に高断熱化しました。

ところが、「高断熱住宅は冬は良いけど、夏は熱くて困る」という『間違った考え方』を多く聞くようになりました。

高断熱住宅にするためには、断熱材の厚さを増すか、断熱材の性能を上げるか、のいずれかです。

本来断熱材は「熱の伝わりを遅くする」ものですから、断熱材が厚く入るほど、日中の熱の伝わりが減り、夜間は放射冷却で再度断熱材を冷ますことが出来ますから、高断熱化するほど住宅は涼しくなるはずです。

ところがそうでない家が存在するのは、冒頭の昔の家のような深い軒や庇をやめてしまった「軒の少ない家」が増えているから、と言えます。

軒の出が少ないと、室内に強烈な日差しが差し込み、室温は上がります。

そして高断熱化している家ほどその熱は逃げませんから、たしかに「高断熱住宅は暑い」と言われてしまいます。

通風を良くすれば家の暑さは解決するか?

卓越風を考える

六甲おろしは有名ですが、静岡にも遠州の空っ風など、「地方風」と言って、地域によって特別な性質の風が各地にあり、それによってその地域独特の農産物や生活習慣が生まれたりします。

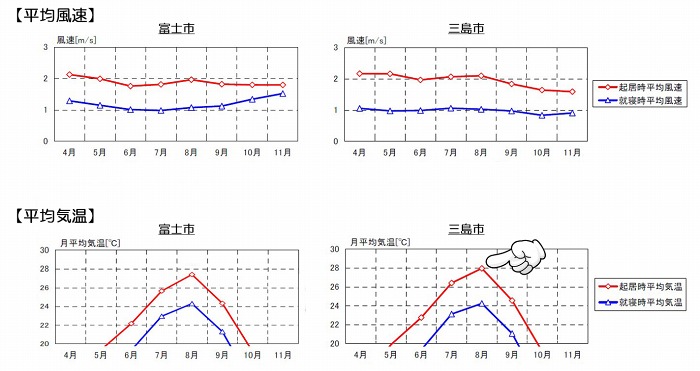

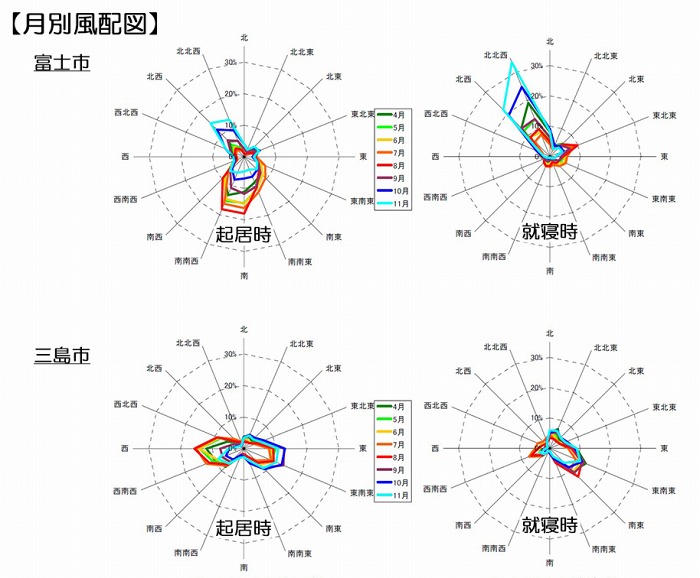

私達の地元静岡県東部でも、マクスがある富士市と、20kmほどしか離れていない三島市を一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のHPのデータで見てみると

このように、風の強さや気温は顕著な違いはないにも関わらず

富士市では、日中は、春夏は南風、秋は北西の風、三島市では、東西から風が吹く、のが分かります。

このようなグラフを「風配図」と言って、どちらの方角から風が吹くかを示しています。

この風を考えて、窓の位置や形を考えると風通しの良い家になりやすいです。

ただしかし、東京大学の建築環境工学の前准教授の本などにも記されていますが、一年を通して

・暖房した方が快適な時間:60.4%

・冷房又は除湿した方が快適な時間:29.9%

・何もせずとも快適な時間:9.3%

であって、窓を開けると快適になる時間は0.4%でしかないという報告もあります。

つまり、「ちょっと暑いけれど、窓を開けていれば快適だね」という期間はじつはすごく短いということです。

ということは、風通しも大事ですが、住宅の断熱化と、その以前に軒や庇による日射遮蔽の方が、遥かに大切であるということをご理解いただけると思います。

蒸し暑さと調湿する建材

インバウンドで多くの外国人が日本を訪れていますが、暑い国の人でもインタビューで「こんなに暑いと思わなかった!」と応えている報道をよく見かけます。

これは、「蒸し暑さ」のせいです。

欧米の「カラッとした暑さ」とちがい、「ジメジメ蒸し暑い」のが日本の暑さです。

そこで、湿度を下げる、ということが重要な暑さ対策になってきて、「調湿性のある建材」というのが宣伝されます。

ただし気をつけたいのは、「機能性壁紙」や「調湿性のあるタイル」などなど、その効果はごくごく限定的だということです。

その空間で暮らしていて「あぁ、この建材のお陰で、この部屋は随分調湿が効いているよね」と実感できるものは、ほとんど無いと言っても過言ではありません。

木材は調湿性が高いですが、汚れ防止に「ウレタン塗装」や「ウレタンワックス」が施されているものは、表面をプラスチックで覆っているのと同じですから、調湿性は全くありません。

また、調湿性があることで有名な「珪藻土」も、珪藻土の品質と含有量が重要です。

日本でもっとも売れている部類に入る珪藻土にも、珪藻土の含有量が僅か10%程度という商品が販売されています。

そして、「珪藻土」の全てに調湿性があるわけではありません。

日本各地で産出される珪藻土ですが、「湿度60%以上で吸湿し、60%以下では放湿する」という、いわば人間にとってちょうどいいレベルで湿度を吸放湿する(人にちょうどよく調質してくれる)珪藻土というのは、実は日本では稚内産のメソポア珪藻土のみです。

手前味噌ですが、マクスの珪藻土はこの稚内産メソポア珪藻土を80%以上含有し、接着剤やアクリル樹脂を一切含まない、本物の自然素材の珪藻土を使っています。

このような珪藻土を壁や天井全面に施工すると、調湿作用によって蒸し暑さを軽減することも可能です。

設計で家を涼しくする方法

住宅の方位と暑さの関係

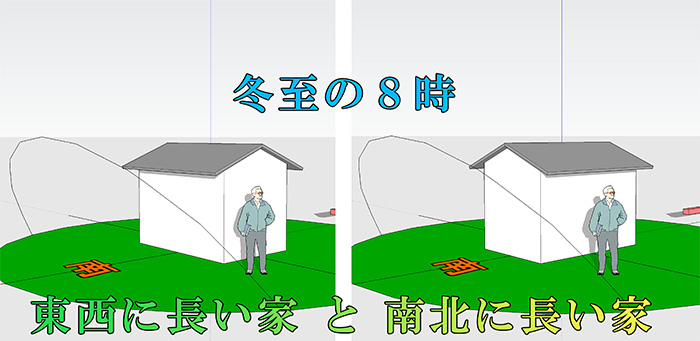

正方形の家ではなく、長方形の家であれば、住宅の方位、つまり、どの方向に建物を向けるかというのは、夏も冬も非常に大きな意味を持ちます。

東西に細長い家と南北に細長い家では、どちらが暑くない家でしょうか?

そして、夏だけでなく、冬の暖かい家も同時に考えてみます。

一年で最も日が短い12月の冬至の頃の朝8時です。

太陽が南東から昇り南西に沈むので、大きな違いはないようですが、はやり、南面が広い東西に長い家のほうが暖かそうなのは、経験上お分かりいただけますね。

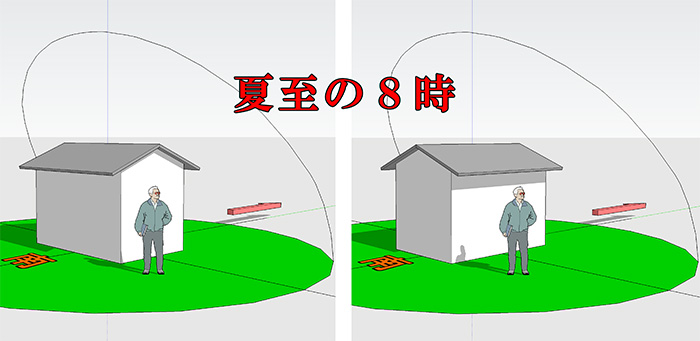

一年で最も日が長い、6月の夏至の頃の朝8時です。

冬至に比べ、随分北寄りから日が昇り、真上の方の高い角度まで昇って、北西に日が沈むのがわかります。

近年は夏至の頃から夏日が始まるので、朝、南北に細長い家は大きな面で日を受けるので、随分暑そうです。

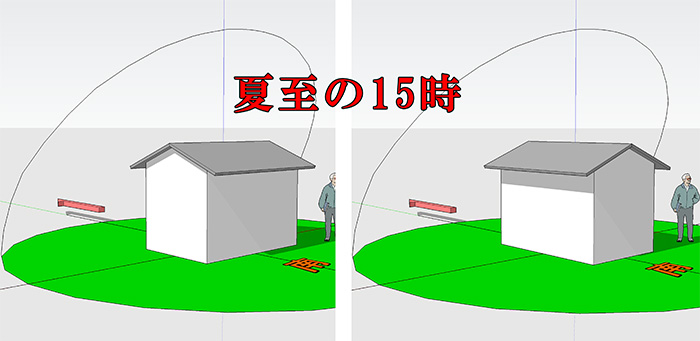

今度は見る角度が変わっています。

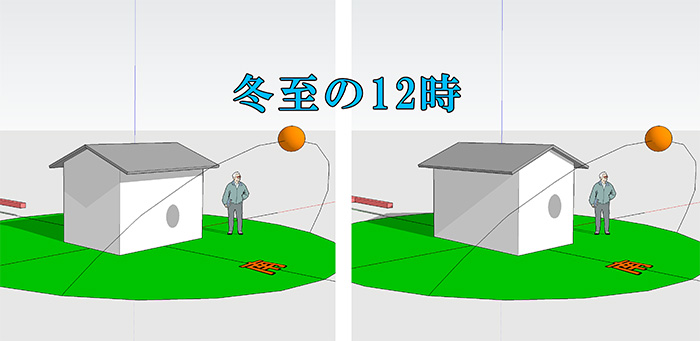

冬至の12時。

やはり、南面が広い東西に長い家のほうが暖かそうです。

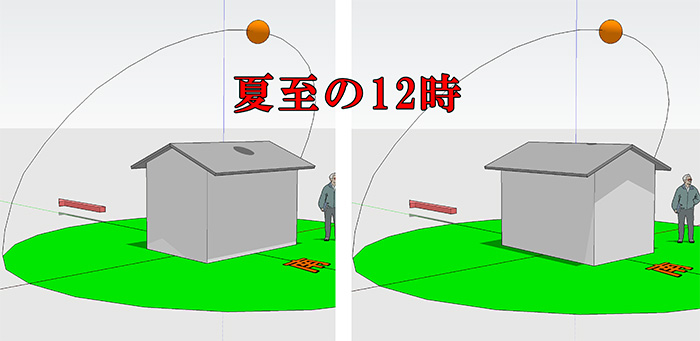

夏至の12時は、南面が大きな東西に細長い家は暑そうだと思いきや、深い軒があると太陽が高いので、日が入ってきません。

建物の屋根の「日射遮蔽」が威力を発揮するのは、東西に建物が細長い方なのです。

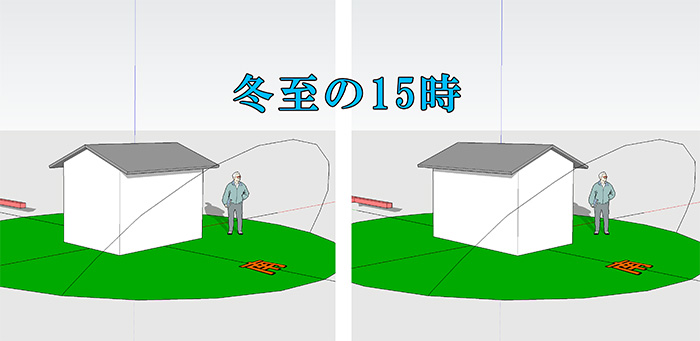

冬至の15時では、さほど変わらないように見えますが、

夏至の15時では、南北に長い家は強烈な西日をより広い面積で受けてしまいます。

夏は日が長いので、14時、15時と、まだまだ強烈な西日を受け続け、このとき太陽の高度が下がってくるので、上の画像よりも屋根が西日を防いでくれなくなります。

このように、同じ間取りでも、東西に細長いほうが、建物は夏も冬も有利だということがお分かりいただけると思います。

夏暑くないのは、東西に細長い間取りです。

涼しいプランとは

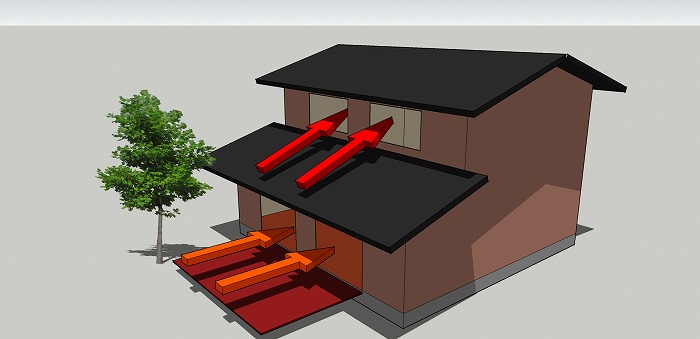

前項の通り、東西に細長いプランで建物を南面させた場合でも、このようなプランだったら、夏、どうでしょうか?

「卓越風」のところに記しましたが、私達富士市では、夏は駿河湾からの南風が吹きます。

ウッドデッキや下屋の屋根は太陽に熱せられて高温になるので、その上を通ってくる風は熱風となってしまいます。

これは非常に不快です。

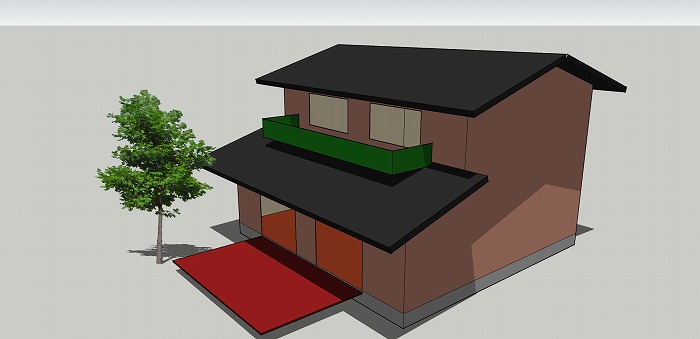

でもこの様に、屋根の上にウッドバルコニーを設けたらどうでしょう。

2階の窓に直接屋根の熱風が入りにくくなります。

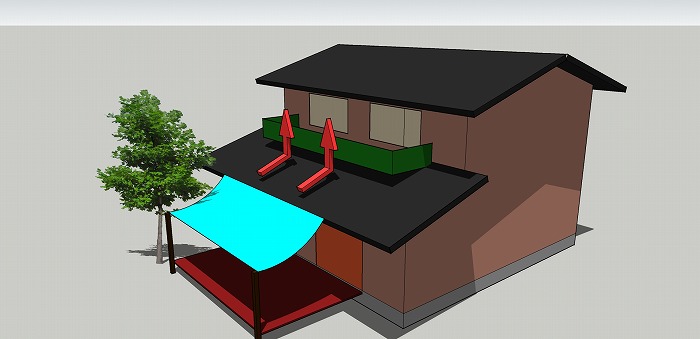

そして、リフォーム編で触れたように、

タープがあると、ウッドデッキも熱くならずに快適ですね。

樹木の工夫で家は涼しくなる

庭の樹木の配置でも、建物を涼しくすることが出来ます。

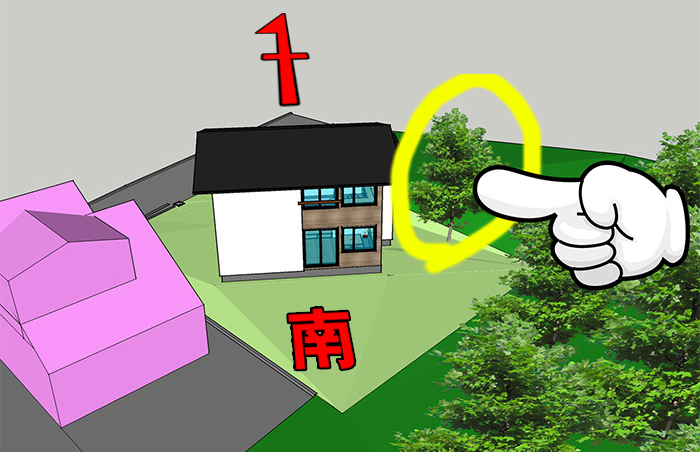

上のモデルは、実際にマクスが富士宮市に建てさせていただいた家の、計画段階の3Dモデリングです。

外構計画を建てる際のものです。

「方位と暑さの関係」で記した通り、この家は東西に細長いため、

冬のお昼には、この様に家の中に目一杯太陽を導くことが出来ますが、

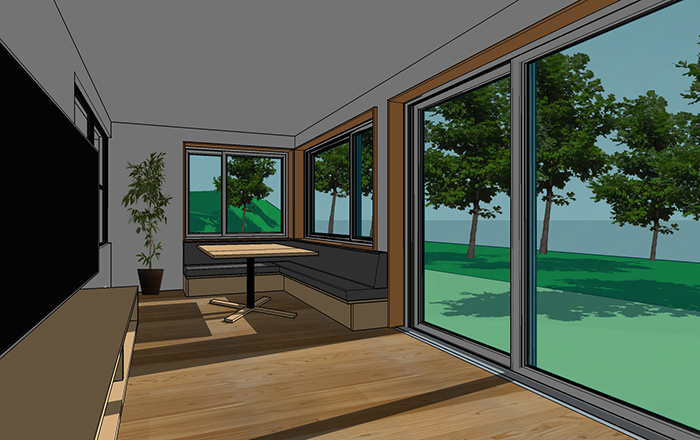

雑木林の借景のために設けたソファコーナーの東の窓(上画像奥)から、夏の強烈な朝日が建物の中に入ってきてしまいます。

そこで、先程の通り、指差す位置に大きめの樹木を植えることで、

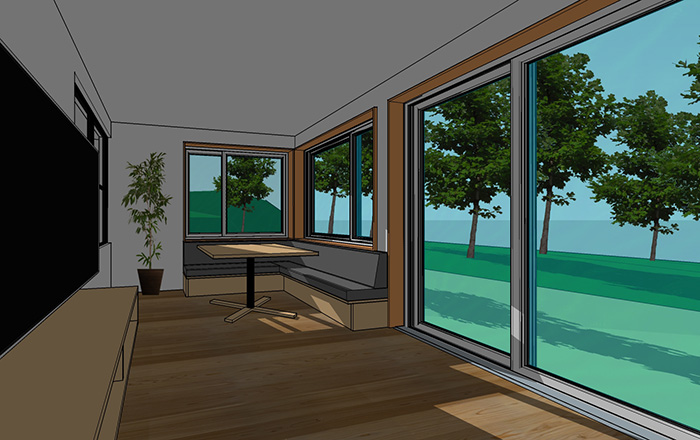

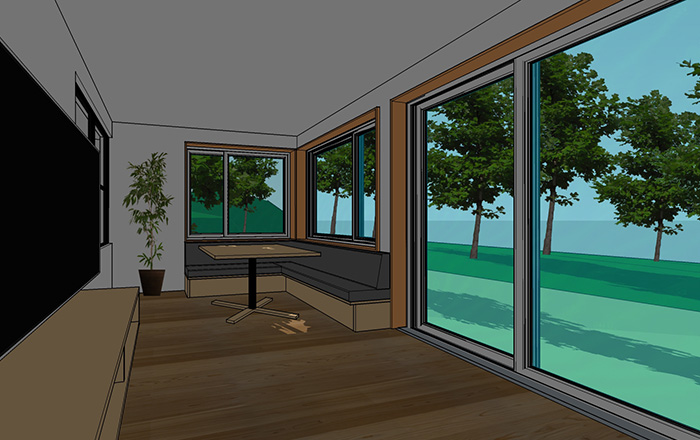

ご覧のように、朝日をシャットアウトしています。

これは、西日対策でも同じことが言えますし、落葉樹にすれば冬は葉が落ちるので、冬の朝日や暖かな西日を建物に呼び込むことも可能になります。

排熱重力換気とは

建物の一番高いところ、ロフトや勾配天井の上部に窓を設けることは、暑さ対策に非常に有効です。

夏、熱い空気は軽くなるので建物内の上へ上へと移動します。

二階は屋根から熱が伝わって暑い、というのもありますが、「この熱い空気は軽くなって上に登る」ということから、一階より二階が暑い、と言う面もあります。

そこで、住宅の高いところに窓があれば、その窓から排熱することが可能です。

このようなロフトに設けた窓や

越屋根の天窓などがあると、開けておけば自然に熱い熱はここから出てゆきます。

これは物理の法則ですから「窓を開けておけば、確実に」そこから熱い空気は出てゆきます。

そして例えば、日の当たっていない1Fの北側の窓を開けておけば、気温の低い空気がロフトで出た分と同じだけ、入ってきます。

これは、風が吹いていなくても起きる現象で、「排熱重力換気」と言います。

風がなくても、熱を逆手に取って、室内に微風を作り出します。

暑さ対策に有効な考え方です。

窓で家を涼しくする方法

窓ガラスには熱取得型と熱反射型がある

近年は温暖な静岡県でもトリプルガラスが少しづつ普及してきています。

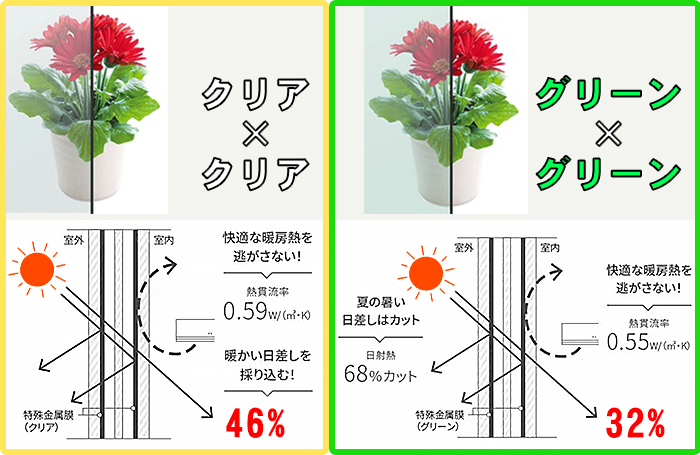

メーカーによって呼び名や性能値は若干異なりますが、例えばLIXILであれば

トリプルガラス、つまり3層のガラスの内、内と外側は、Low-E(Low Emissivity:低放射)ガラスと言って太陽の熱線を反射しやすいように金属膜がコーティングされているのですが、より太陽の熱を採り入れる

クリア×クリアタイプ(左:熱取得型)と、出来るだけ熱を反射するグリーン×グリーンタイプ(右:熱反射型)があります。

熱反射型の方が、熱取得型に比べ、夏の暑い日差しをよりカットし、クーラーの冷気も逃がしにくい、と言う性質があります。

ただし、熱をカットしやすいということは「冬の日射で家を暖める」と言う面からはマイナスとなるので、私は、住宅の設計の際には、南の窓のみ熱取得型として、冬の日射を採り入れるようにして、その分、軒を深くして夏の日射が窓から入らないように、日射遮蔽を検討しています。

窓から熱が入るとどれくらい暑いのか?

実際、夏に窓から日が入ってくると、それはどれくらいの熱量になるのでしょうか?

簡単に計算することが出来ます。

この写真は、冬に室内に日が差している様子です。

実際には、夏には軒を深く出しているので、ほとんど日は差し込んできません。

もし仮に、軒がない建物で、上の写真のような南面した掃き出し窓から夏に日が差した場合を計算します。

太陽定数=1.37 kw/㎡(地表面に太陽が垂直に当たる時の熱エネルギー)

真夏の太陽の昼の角度を60度とすると、窓には、窓ガラス面積(2.55㎡)×太陽定数×sin30の熱があたり、上記の通り熱取得型ガラスならその46%が室内に透過するので

2.55 × 1.37 × 0.5 × 46% =約0.8kw/㎡、つまり800ワットの熱が南の窓から入ってきます。

電気式のシーズヒーターほどの熱量です。

夏に室内でヒーターを付けたら…

考えただけで恐ろしいですが、軒のない家では、実際にこの様なことが毎日起こってしまうのです。

中間期のオーバーヒート対策としての通風

太陽は、冬は低く、夏は高いのですが、当然急に切り変わるのではなく、毎日徐々にその位置を変えます。

そうすると、本来であれば暑くも寒くもない春や秋に、太陽高度は結構低いので特に南東面と南西面から室内に日が入ってきます。

太陽高度が低めだと、軒が太陽を十分に遮蔽してくれません。

この時、建物の断熱性が高いと、上記の通り窓から差し込んだ太陽の熱で家が温められて、オーバーヒート、つまり熱くなりすぎるという現象が発生します。

高断熱住宅にすればするほど、この「本来であれば暑くも寒くもない春や秋」の「中間期」にオーバーヒートは起こりやすくなります。

ということは「断熱性を高める」だけではなくて、ある一定の断熱性能を超えたら「中間期の通風」を考えてあげないと、本来かけなくてもいい時期に、冷房を使わなければならなくなります。

(先ほど通風はそれほど…というようなことを書きましたが、実は高断熱住宅では結構重要、ということです)

だからこそ、軒・窓・方位・樹木などなど、今までご説明してきたことやリフォーム編で記した「スダレ」など、総合的に日射遮蔽を考えなければなりません。

樹脂サッシの威力

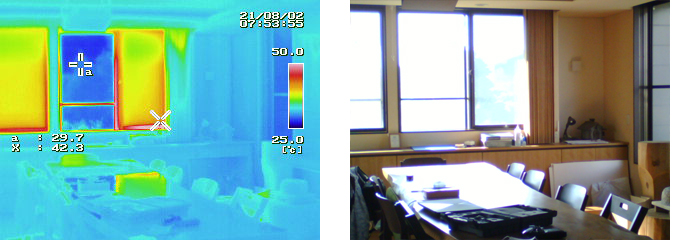

リフォーム編でもご紹介しておりますが、弊社マクスの築35年ほどになる事務所の窓は、今は販売されていない【シングルガラスのアルミサッシが二重になっている窓】がついています。

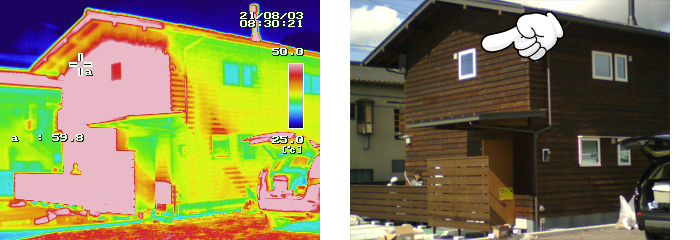

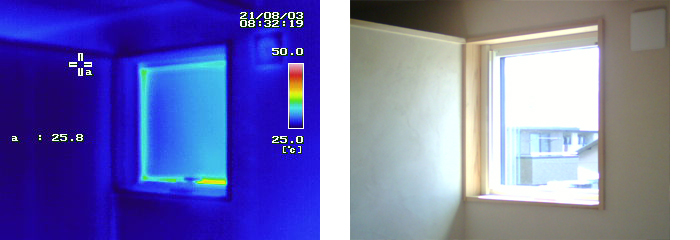

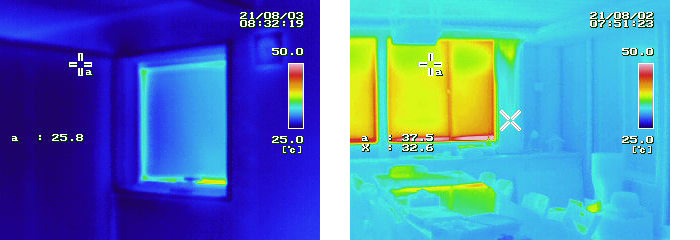

以下は、全て8月の真夏にサーモカメラで撮影しました。

温度のレンジは25~50度で共通です。

スダレがない状態で窓に日が当たると、こんな状態になります。

窓を開けた部分は空と広葉樹なので温度が低いですが、アルミサッシはかなりの高温です。

一方、新築したお宅の外壁はかなり高温ですが、指差す窓を内側から測定してみると、

ご覧の通り。

樹脂サッシのトリプルガラスは、ほとんど熱が伝わってきていません。

特に差が出るのは、フレームです。

樹脂サッシとアルミサッシは、フレームが違います。

左がお客様のお宅のトリプルガラスの樹脂サッシで、右は事務所のシングルガラスのアルミサッシが二重、ですが、こんなに違うわけです。

シングルガラスとトリプルガラスの性能が違うのは当然ですが、アルミのフレームは真っ赤ですね。

樹脂とアルミは、熱の伝わる速さが、1,000倍違いますから。

これくらい性能が違うと、

・閉めていたほうが涼しいか?

・開けて風を通したほうが涼しいか?

その答えは、サッシの性能によって違ってくるのが分かります。

涼しい高断熱住宅の実例

マクスの平屋モデルハウスは温熱等級7

マクスの富士市のモデルハウスは、築49年の民家をリノベーションして、断熱性能は最高基準の【等級7】になっています。

気温33度の夏の工事中に、このモデルハウスの温度測定をしました。

工事中ですから当然エアコンは付いていません。

そんな状態でも、深い軒で日射遮蔽された高断熱住宅が、どれほど夏に涼しいか、この動画をご覧いただくと分かると思います。

スマホで画面が乱れる方は

こちらのページでどうぞ

暑さ対策が考えられた高断熱住宅の光熱費を公開

実際に、そんなマクスの高断熱住宅の光熱費を、実際にお住まいのお客様にご協力いただき、測定をした結果があります。

先程もご紹介したこちらのお宅ですが、Ua値は0.43で温熱等級は6です。

その建物の実際のデータを書いた社長ブログがこちらです。

【高断熱住宅の光熱費を大公開!】

まとめ

昔の家が涼しかったのは、茅葺き屋根や深い軒、通風を考えた設計など、自然の理にかなった工夫があったからです。

これは、最近の住宅設計で言われている「おひさまに素直な設計」=「パッシブ設計」に他なりません。

現代の住宅では、断熱性能や設備の性能だけに注目が行きがちですが、性能の向上だけでは暑さ対策は不十分で、総合的な日射遮蔽こそが最も重要なポイントです。

軒や庇、方位、窓の種類、樹木の配置、排熱の工夫などを総合的に組み合わせることで、出来るだけエアコンの使用を少なくしながらも、快適な住まいを実現することは可能です。

伝統の知恵と最新技術を融合し、真に「夏をむねとす」家づくりを目指しましょう!