コラム|株式会社マクス

マクスコラム

COLUMN

マクスコラム

COLUMN

すだれ・タープ・断熱リフォームで家は変わる!酷暑を乗り切る住宅の暑さ対策

目次

結論

「夏の暑さ対策」は、「日射遮蔽対策」とイコールです。

日射遮蔽をすることで、住まいの暑さは劇的に変わります。

それは、リフォームでも新築でも同じです。

暑さ対策の【新築編】はこちらです。

なぜ、家は暑いのか

昔の家はなぜ涼しいのか

徒然なるままに…で有名な徒然草にて作者の兼好法師は「家の作りやうは 夏をむねとすべし」と書いています。

「住まいは夏を基準に考えるべし」と言う意味ですね。

環境省によると日本の夏季(6月から8月)の平均気温は100年で約1.5℃上昇しているそうです。

子供の頃と比べると、体感的にはもっとじゃないか?と思いますが、特に都心部ではヒートアイランドの影響等もあり、3℃以上も上昇しているとデータにあります。

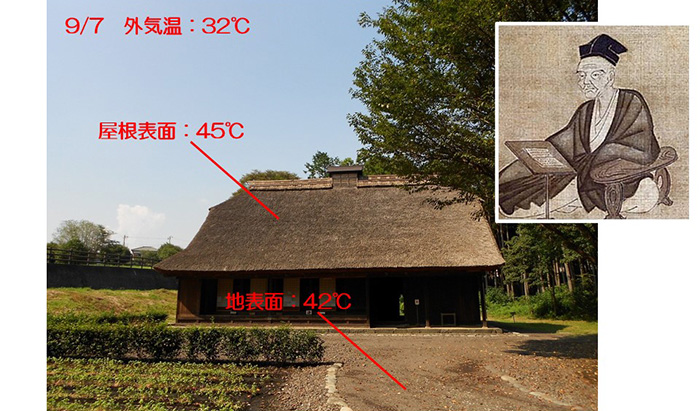

兼好法師は今から700年前の人ですが、その頃から脈々と続く日本の伝統工法の茅葺き屋根の家が、富士市の広見公園にあります。

カヤ(ススキやヨシ)の屋根の厚さは 40~80cmもあり、照りつける太陽の熱が室内側に伝わる前に夜になるため、室内に熱が伝わりません。

これは、木々が日射を遮る森の中にいるようなもので、大変に涼しいわけです。

この家で、夏に放射温度計を用いて実際に温度を測ってみました。

外気温:32度

茅葺屋根の表面温度:45度

地面(土)の表面温度:42度

室内に入いってみるとヒンヤリ!

45度だった屋根の室内側温度:28度

板の間の表面温度:27度

土間の表面温度:25度

測定したのが9月なので、夜間の冷気を土間は蓄冷しているのが分かります。

それにしても、驚くほど涼しいです。

ぜひ一度、夏に広見公園を訪れてみて下さい。

ただし、冬は死ぬほど寒い!

この「死ぬほど」というのは比喩ではなく、本当に寒いと人は死にます。

実際に現代でも2月の死亡率は8月より2割以上高く、断熱性が今よりもっと低かった60年前の日本だと、2月の死亡率は8月より6割増しだったのです。

今は、どんなに断熱性の低い家でも、兼好法師の頃の家よりは暖かいはずですが、昔の家のより暑い家は多い、というか、殆どの家は『昔の家より暑い』。

気温は昔より格段に暑いわけですから、暑い家は暮らしにくい!

なんとかしなければいけません。

簡単にできるDIYから、断熱リフォームまで、昔の家、昔の人の知恵も使って考えてみましょう。

住宅における熱の伝わり

家が暑い…そう感じるのは「熱」であることは誰でも分かりますが、住宅において熱の伝わり方には、【伝導】、【対流】、【放射】の3つがあります。

少々難しい言葉だと感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、重要なことなので、この3つをもう少し詳しく考えてみます。

【伝導】とは「接触」で熱が伝わる現象、熱したヤカンを触ったら熱いのが「熱の伝導」です。

住宅での伝導での熱の伝わりは、直接触れるのが床なので、「冬、足が冷たい」が代表的です。

夏は、直接触って「熱っ」というのはあまりありません。

【対流】とは、空気や水などの流動によって熱が伝わる現象です。

エアコンの風で暖かかったり涼しかったりするのが「熱の対流」です。

つまり風通しです。

ただし、ちょっと話が複雑になりますが、温度の高い窓ガラスに触れた空気自体は、ガラスから空気へと伝導で熱が移るので、この辺を厳密・正確に科学的に論ずるのは大変難しくなります。

本コラムはあくまで住宅の住みやすさを考えるのが目的なので、熱力学的な正確性については多少目をつぶることをご承知おき下さい。

【放射】とは「電磁波」で熱が伝わる現象です。

放射は目に見えないので分かりにくいですが、住宅ではこの太陽による放射熱が非常に大きく影響しています。

ハロゲンヒーターや焚き火や岩盤浴を思い出すと分かりやすいのですが、周りの空気そのものは同じ温度なのに、ハロゲンヒーターや焚き火は、自分にあたっている面だけが暖かいですね。

これがまさに「熱の放射」です。

太陽から降り注ぐ暑さの源「赤外線」も電磁波の一種なのです。

この赤外線による放射熱をできる限り防ぐのが「スダレ」や「タープ」です。

そして後述しますが、人が直接触って「熱っ」はあまりないとは書きましたが、暑さに伝導は関係ないわけではなく、伝導と対流による熱の伝わりを防ぐのが断熱材による断熱リフォームです。

暑い中古住宅の特徴

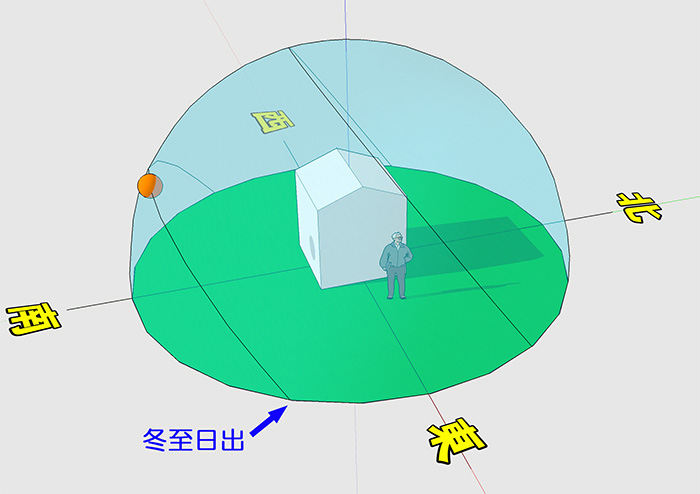

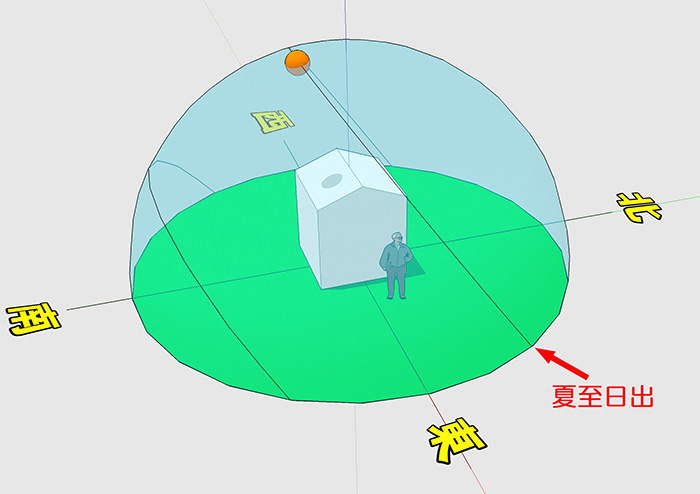

太陽の動きが夏と冬で違うのは言うまでもありません。

一年で一番日が短い冬至には、東南東から日が昇り、正午でも30度ちょっとの高さまでしか登りません。

反対に夏至には東北東から日が昇り、正午には80度近くまで昇って、ほぼ真上から照りつけます。

結果として、夏は屋根が強烈に熱せられるので、屋根(天井)の断熱が悪いと、屋根が熱くなり、小屋裏の空気は急上昇、天井表面も熱くなり、室内に強烈な輻射熱が降り注ぎます。

瓦屋根は、瓦の裏側一枚一枚に空気層があり、その空気も瓦の隙間から抜けやすいですが、金属屋根やカラーベスト屋根は、暑さをダイレクトに下側に伝えやすく、より小屋裏→室内へと熱を伝えやすくなります。

熱い中古住宅の特徴は、屋根の断熱性の低さと、屋根の熱を伝えやすい構造、そして屋根でこもった熱が抜けにくい構造(具体的には小屋裏の換気性が非常に悪い)事があげられます。

エアコンが効かない理由

壁や天井が暑い

夏の屋根の表面温度は、晴れた日には75度を超えます。

その熱は、簡単に小屋裏(屋根裏)に伝わり、屋根裏空間の空気は50度を超えることもあります。

一般的な日本の中古住宅では

この様に天井の上に断熱材を敷き詰めただけですが、断熱材は「熱を遮断する」わけではなく、「熱の伝わりを遅くする」材料ですので、小屋裏空間の熱は徐々に室内の天井の表面温度を上げます。

これでは、いくらエアコンが必死にガンガンと頑張り続けても、家の中は暑くなります。

冷気が逃げる

そして、一般的な中古住宅では

このように、天井の上に断熱材が敷いてあるだけなので、間仕切り壁は小屋裏空間と繋がっています。

せっかくエアコンで壁が冷えても、壁の中の冷えた空気は、すぐに灼熱の小屋裏空間の空気と混じる、つまり、冷気が逃げる構造になっています。

これも、エアコンが効かない理由の一つです。

リフォームでの暑さ対策

すだれ

最も簡単で、素早く、安価に出来て、超効果的なのは「すだれ」です。

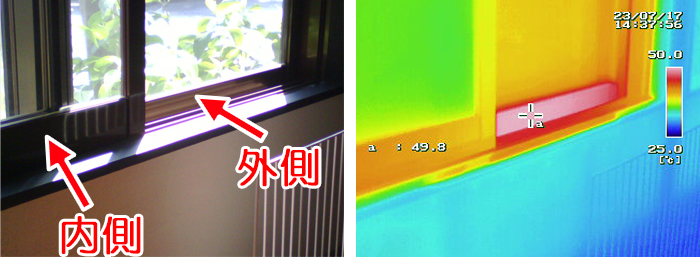

その効果をサーモカメラを用いて見える化してみましょう。

会社の事務所の休日で、エアコンは付いていません。

左はロールスクリーンが閉まっており、右は開けています。

アルミサッシを通して、熱が伝わってきているのが見えます。

弊社事務所には、今は売っていないアルミサッシが二重になったもので、内側のサッシを開けてみると、外側のサッシは表面温度が約50℃あり、内側のサッシにもその熱が伝わっています。

ところが

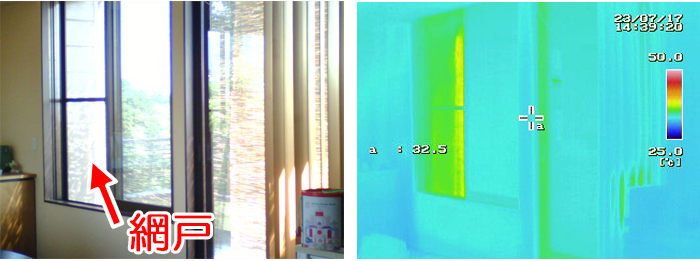

事務所の二階で測ってみると、同じサッシなのに

熱が伝わってきていません。

(網戸が空いた部分から外壁の表面が少し暑くなっているのが見えるだけ)

実は、ベランダに面したこの窓には「スダレ」を取り付けてあり、スダレが室内の温度上昇を抑制してくれています。

まさに、「昔の知恵」が有効で、エアコンの効きが格段に良くなることが実感出来ます。

スダレは、ホームセンターで数千円程度で購入可能です。

今からでも遅くないので、夏の快適生活アイテムとして超おすすめです!

タープ

ウッドデッキやベランダに面しては、大きな掃き出し窓があるのが一般的ですが、そんな所は「タープ」も非常に有効です。

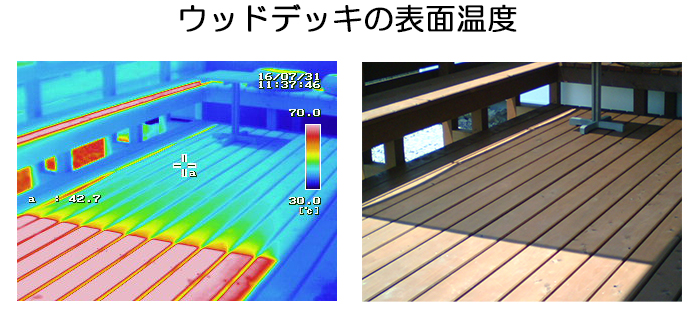

ウッドデッキの表面温度もサーモカメラで見える化してみましょう。

ウッドデッキの日があたっている部分の表面温度は、なんと70℃超えていて、熱くて裸足で歩けないレベルです。

当然、室内への照り返しも強烈です。

しかし、タープの日陰部分は41~43度ほどで、30度も違います。

タープがあるだけで、かなり快適になりますね。

断熱リフォーム【窓リノベ】

スダレやタープは、安価で簡単にできる暑さ対策ですが、抜本的な暑さ対策としては、断熱リフォームがオススメです。

それは、夏の暑さ対策だけでなく、冬の寒さ対策にもなるからです。

一つは、補助金も使える【窓リノベ】です。

窓リノベはご覧のように、既存の窓の内側に新たに枠を取り付けて、

もう一重、窓を取り付ける、いわゆる「内窓」と呼ばれる工事です。

暑さも寒さも窓を通して出入りします。

住宅の断熱性や窓の大きさにもよりますが、窓を通しての熱の出入りは、中古住宅では一般的に6~7割にのぼると言われています。

窓の断熱化は、夏にも冬にも有効です。

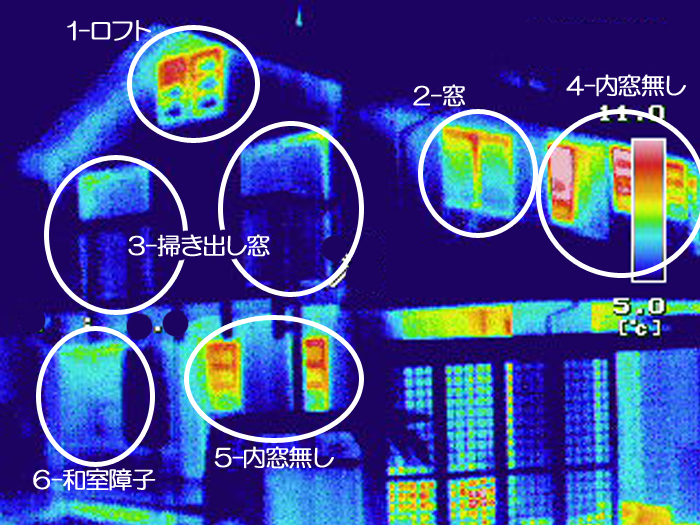

実際に、内窓の効果を、分かりやすい冬に実験したサーモカメラの映像です。

1,4,5 の窓はアルミペアガラスのままです。

6もアルミペアガラスのままですが、和室なので障子がついていて、熱が逃げていません。

2には、シングルガラスの樹脂サッシを、

3には、ペアガラスの樹脂サッシを取り付けました。

内窓がない1,4,5 からは熱がダダ漏れですが、2ではかなり軽減され、3は劇的に熱が逃げるのを防いでいるのが、お分かりいただけると思います。

断熱リフォーム【断熱材】

リフォームで壁を剥がすことがあれば、そこだけでも断熱材をしっかり施工しておくのが肝要です。

そして、「4 エアコンが効かない理由」でも触れた通り、小屋裏の薄くて隙間だらけの断熱材から、暑く断熱材を入れてあげると、かなり暑さを軽減できます。

10cmにも満たない断熱材が敷いてあるだけでは、熱は簡単に伝わってきます。

これが、セルロースファイバー30cmだったらどうでしょうか?

小屋裏の屋根直下の温度が47度の時に、

小屋裏の断熱材の表面温度は41度。

ですが、30cmの断熱材の真下にある合板の表面温度は

室温27度と1度しか変わらない28度でした。

熱の伝わりをしっかり防いでくれているのがわかりますね。

まとめ

昔の日本の家は「夏を基準に考えるべし」と言う考え方で、風通しがよく、日差しを防ぐ、蒸し暑い日本の暑さに対応して建てられていました。

しかし、現代は気温上昇に加え、閉鎖的で軒の出が少なく、断熱性能も低い中古住宅が多いため、屋根や壁から伝わる熱、そして窓から直接入ってくる熱によって、室内が猛烈に暑くなってしまうようになりました。

夏の暑さ対策には、まずは「熱を入れないこと」です。

その対策として、すだれやタープで日射を遮蔽することが、もっとも手軽で効果的です。

さらに、可能であれば「冬の寒さ対策」も兼ねて、内窓の設置や小屋裏・壁内の断熱材追加による断熱リフォームも非常に有効です。

昔ながらの知恵と、現代の技術を活かして、夏も冬も快適な住まいに改善をしましょう!